人気記事一覧

住宅業界へ転職する場合、営業や施工管理、設計などいくつかの職種が選択肢となります。 そして、実際の工事を担当する「職人」もそのひとつです。 ものづくりにおいて、「職人」の存在は欠かせません。 住宅業界でも同様で、まったくなにもない「ゼロ」の状態から建物をつくれるのは、「職人」の技術があることで実現します。 しかし「職人」を職業にするとしてもメリットとデメリットがあるため、その両方を理解したうえで検討することが重要です。 そこで本記事では、住宅業界で「職人」として転職するメリットとデメリットについてご紹介したいと思います。

住宅業界に転職が決まり内定が決まった方は入社前の準備で他の同期社員に差をつけましょう。また、先輩社員に迷惑をかけることをなるべく少なくするための準備にもなります。ただ、全くの別業界から転職する方などは、何をすれば良いのかわからないと思います。そのような方々の参考になれば幸いです。

住宅建築に不可欠な「施工管理」とはどのような仕事でしょうか? とくに施主にとって住宅の新築は、一生に一度の大切な買い物です。 満足できる買い物だったと喜んでいただくには「施工管理」の仕事が重要なカギを握っています。 また「施工管理」の仕事は非常に幅広く、いくつかの管理業務を同時に進めていくことも求められます。 そこで今回は、「施工管理」とはどのような仕事なのか、またとくに重要な4つの管理業務について深掘りしてみたいと思います。

住宅工事において、基礎はコンクリートがどの工法でもほとんど用いられています。そこで、誰しも住宅関係の仕事をしたことがある方は、聞いたことがあるのではないでしょうか?コンクリートにも品質があることを。コンクリートは見た目では、どれもコンクリートであり、それに違いがあるようには見えません。しかし、実際にはコンクリートというものは、材料を現場で混ぜ合わせ、それから固まっていくものです。材料やその配分が悪ければ、コンクリートの性能が全く違うものになります。見た目にはわからずとも、実際に試験を行うと、強度も低くなってしまっているのです。この記事では、コンクリートの品質についてわかりやすくご紹介いたします。

営業職というのは、転職の際に避けている方も多いのではないでしょうか。営業はキツく大変で、長続きしない職種で、周りからも営業大丈夫?などと聞かれることもあるかもしれません。しかし、営業職はコツを掴めばそれほど大変ではありませんし、会社によっては花形職種です。営業ができなければ売上が立たず、会社の存続に関わる部署でもあります。この記事では住宅営業職のメリットについてご紹介致します。

建設業に携わっていくなかで、関連する国家資格は非常に多くあります。 「測量士」もそのひとつであり、さらには仕事範囲が異なる「測量士補」という資格も存在します。 また、同じ測量を行う「土地家屋調査士」という資格などもありますが、これらがどのような違いがあるのかよくわからないという人も多いのではないでしょうか? そこで本記事では、国家資格である「測量士・測量士補」を取得するとできる仕事について、そして「土地家屋調査士」との違いなどもご紹介したいと思います。

【コラム】住宅を自分で複数業者に依頼して建てることはできるのか

仲介業者を入れずに直接依頼をすれば、ほとんどのものは安くなります。これは当然ですが、住宅も同じように自分で複数の業者に依頼して建てることはできるのでしょうか?工務店やハウスメーカーに依頼せずに、自分で手配して住宅を立てることができるならお得になるのでしょうか?また、住宅業界で働いていた方がその人脈を使い、職人などに依頼することはできるのでしょうか?実際に、どのようなことが考えられるのかについてご紹介いたします。

「住宅会社の営業って本当に稼げるの?」、気になる方いますよね? 住宅業界に営業職で飛び込む人の大半は「この世界で稼ぎたい」と考えて入社を決意すると思います。・・・

住宅建築において、とくに重要で欠かせない資格といえば「施工管理技士」と「建築士」の2つになるでしょう。 「施工管理技士」と「建築士」はそれぞれ重要な役割を担い、また相互に強い関係性があります。 しかし、これらの違いについてよくわからないという人も多いのではないでしょうか? そこで本記事では、「施工管理技士」と「建築士」の違いについて、仕事内容や資格の概要などを中心に解説したいと思います。

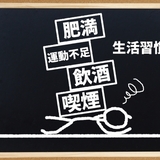

施工管理の仕事は、日々変化する工事現場の状況を把握し、作業効率を考えて的確に指示を出さなくてはなりません。また、工期や工程を考えて遅れることのないように努め、余計な費用ががかからないよう経費管理も重要な仕事です。 その上、現場が安全に作業が進む様に危険に目を光らせ、作業員と良好な関係を築くためにも、積極的なコミュニケーションを大切にしなければなりません。これが工事期間中続くのですから本当に「ハードな仕事」です。 ストレスも溜まりやすく、生活習慣も不規則になりがち。そのため、施工管理者は生活習慣病に侵されるリスクが高い職種といえます。 この記事では、施工管理者が気をつけておきたい生活習慣病と、その予防と対策についてご紹介しています。

省エネ住宅というものが、より一般的に広まってきています。その名の通り省エネルギーである住宅というだけでなく、断熱性能などから消費者にとっても住みやすい住宅であることが認知され始めています。実はこの省エネに対する取り組みは、日本では最近始まったことではなく1979年から勧められているものになります。時代に合わせて何度も改正され、どのような歴史があるのか簡単にご紹介いたします。また、2022年において今後の省エネは、どのような方針となっているのかについてご紹介いたします。

敷地調査は、設計段階でどのような法規制があるのか、間取りを考える上で注意しなければならない点はどこかなど、様々な考慮する要素を事前に把握するために必要なものです。しかし、そのやり方やお客様に役立つように、どこまで考えているかなどは人によって違います。これが設計や営業にとって、自分の提案を差別化するポイントでもあります。この記事では、敷地調査における基本的な方法や、お客様にとって何を調べていることがメリットになるのかについてご紹介いたします。

住宅建築では、さまざまな専門業者がそれぞれの工事を担当して行います。 エアコン設置工事もそのひとつですが、設置にあたっては注意しておきたいいくつかのポイントがあります。 また、エアコンは、室内機と室外機に分かれていることから、それぞれに配慮して設置しなければなりません。 そこで本記事では、住宅建築におけるエアコン設置工事について、とくに注意しておきたい点を徹底解説したいと思います。

現場監督は、やるべきことが非常に多いため、仕事を効率よく進める必要があります。 そのために求められるスキルといえば「段取り力」です。 現場監督が「段取り力」を身に付けることで、工事に関わるあらゆるムダを省き、そしてコスト削減が可能となります。 また、工事が順調に進められるため、協力会社や職人など多くの関係者とも円滑なコミュニケーションを図れるでしょう。 そこで本記事では、現場監督にとって重要なスキル「段取り力」とは何なのか、また身に付けるための取り組み方についてご紹介したいと思います。

【転職のコツ!】住宅業界は未経験でも転職できる!有利な資格、転職を成功させる秘訣とは??

住宅は、人生で一番大きな買い物であり、お客様の暮らしを支えるもののため、とてもやりがいのある仕事ですよね。住宅に興味を持ち、住宅業界に転職を考える方も多いです。 しかし住宅は専門的な部分も多く、職種によっては資格が必要であったり、実務経験がないと採用していないこともあります。 そこで、未経験でも住宅業界に転職するために、どういった職種があるのか、実務経験なしでも役立つ資格、面接での志望動機などをご紹介します。

住宅の新築工事では、コンクリートを使う工事が多くあります。 そして、コンクリート工事は、工場から運んできたフレッシュコンクリートを現場で流し込むことが一般的です。 ところが、適切な施工が行われないと、さまざまな不具合が起こることも少なくありません。 コンクリートの「ジャンカ」もそのひとつですが、この現象は、品質の低下を招く原因となるため、発生した場合は適切な処置が必要となります。 では、コンクリートの「ジャンカ」とは、具体的にどのようなものであり、品質にどのような影響を与えるのでしょうか? そこで本記事では、コンクリートの「ジャンカ」について、詳しく解説したいと思います。

新型コロナウイルスの影響で、様々な経済打撃を受ける中、住宅・建築需要が伸び、ウッドショックだけでなく、アイアンショックも起きています。アイアンショックは、中国とアメリカの需要拡大に伴い鋼材価格が急騰している現象です。H型鋼などを使用する大規模ビル・施設といった建築物のみでなく、住宅にも鋼材は広く使用されています。金属部材の商品価格が上昇しているため、住宅価格にさらに影響を与えています。

住宅営業は資格がなくても、転職は可能です。しかし、売れる営業マンはほとんどの方が資格を取得しており、資格手当ももらいながらスキルアップしていきます。この記事では、一般的に必要とされる知識や、資格についてまとめてご紹介いたします。 住宅営業に転職し、お客様から信頼されるために資格を取得しようとしている方、これからさらなるスキルアップしようと考えている方のお役に立てれば幸いです。

住宅建築に関わる仕事といえば、理系の人が適しているというイメージを持っている人が多いかもしれません。 とくに施工管理の仕事は、工事の責任者となるだけに専門的な知識が必要です。 では実際のところ、施工管理の仕事は文系出身の人でもできるのでしょうか? 結論として、もちろん可能であり、さらには未経験でも問題ありません。 また、実務経験を積み重ねスキルアップすることで、文系や理系に関係なく昇進や昇給のチャンスがあります。 そこで本記事では、文系出身でも施工管理の仕事が問題なく行える理由について解説したいと思います。

住宅営業はお客様に数千万円のお買い物をしていただき、様々な提案を行い、お客様と一緒に住宅を作り上げていく責任感のある仕事です。そしてお客様からも満足していただいたときには感謝してもらえる非常にやりがいのある仕事です。しかし、営業職は売上を上げなければいけないというプレッシャーから長続きすることが比較的難しく、離職率の高い職種でもあります。そこで、無理をしすぎず長く働くコツについてご紹介致します。