少子高齢化の加速や新型コロナウィルスの流行による影響から、企業の働き方にも大きな変化が見られるようになっています。

また、働き方を改善するとともに、労働者の意欲や能力を引き出せる環境をつくることも求められています。

そのような環境づくりに適した制度として注目を集めているのが「フレックスタイム制」です。

「フレックスタイム制」は、比較的歴史の古い制度ですが、2018年の「働き方改革関連法」による改正で、新しい仕組みとなって導入が進んでいます。

そこで本記事では、「フレックスタイム制」のルールやおもな注意点について、徹底解説したいと思います。

フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制とは、一定の期間において総労働時間を定め、その範囲内で労働者が自身の始業および終業時間を自由に決定して働ける制度のことをいいます。

多くの企業では、始業時間と終業時間が定められており、その時間帯で労働しなくてはならないルールとなっています。

しかし、フレックスタイム制は、決まった時間に縛られる必要がないことから、きわめて柔軟な働き方が可能となるわけです。

フレックスタイム制のルールについて

フレックスタイム制は、一定のルールが定められており、そのルールの範囲で自由な働き方が可能となる制度です。

フレックスタイム制のおもなルールについて、以下に解説いたします。

■時間帯のルール

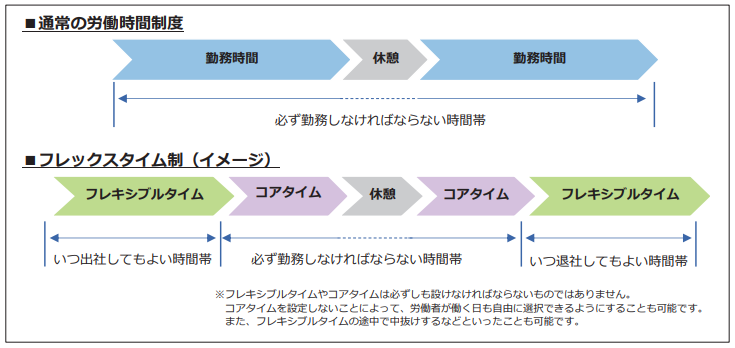

フレックスタイム制では、労働の時間帯について、大きく「コアタイム」と「フレキシブルタイム」に分けて考えます。

「コアタイム」とは、必ず勤務しなければならない時間帯のことで、「フレキシブルタイム」とは、いつでも出社および退社ができる時間帯のことです。

「コアタイム」は、必ず設定しなくてはならないものではありませんが、設定された場合はその時間帯については出勤が必須となります。

厚⽣労働省:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き

■労働時間のルール

フレックスタイム制では、一定期間のなかで必ず働かなければならない時間である「総労働時間」をあらかじめ定めて運用することになります。

この一定期間のことを「清算期間」といい、最長3ヶ月とし、1週間単位で決定します。

例えば、「清算期間」を1ヶ月(31日)とした場合、1週40時間が上限となるため「総労働時間」は以下の計算となります。

31日÷7日×40時間=171.1時間

つまり、「総労働時間」は171.1時間を上限として設定し、労働者は「清算期間」内で、定められた「総労働時間」を達成する必要があるということです。

また、「総労働時間」は、必ず法定労働時間内で定めなめればなりません。

法定労働時は、「1日8時間 および 1週40時間」が上限となっており、使用者がこれを超えて労働させる場合は、労働者と「36協定」の締結が必要となります。

なお、「36協定」に関する詳しい内容は、「【改正労働基準法】建設業の時間外労働規制「36協定」はどう変わる?」の記事を参考にしてください。

■残業のルール

フレックスタイム制では、定められた「総労働時間」を超えた時間が残業として扱われます。

これは、1日当たりに働いた時間は考慮しないということであり、「清算期間」内で「総労働時間」を超えた時間について残業代が支給されるという仕組みです。

一方、「清算期間」内で「総労働時間」が達成されなかった場合は、労働時間の不足となるため、翌月への繰り越しや賃金の調整などの措置がとられることになります。

フレックスタイム制の注意点

フレックスタイム制は、柔軟な働き方ができるため、仕事とプライベートを調整することで、効果的に心身の負担を軽減できます。

しかし、一方で注意点もあります。

フレックスタイム制のおもな注意点とは、以下の通りです。

- 自己管理が必要

- 仕事相手に配慮してもらえるとは限らない

■自己管理が必要

フレックスタイム制は、勤務時間を自由に設定できますが、自己管理は必須となります。

「コアタイム」が設定されているなら、その時間に出勤しなくてはならないことはもちろんのこと、設定した「総労働時間」を達成できるよう、調整が必要です。

「総労働時間」に不足する場合は減給となる可能性もあるため、後半になって慌てて帳尻を合わせるのではなく、計画的に取り組むことが重要になるでしょう。

■仕事相手に配慮してもらえるとは限らない

フレックスタイム制は、勤務時間が不定期になることがありますが、取引先など仕事相手に配慮してもらえるとは限りません。

そのため、勤務外の時間に電話がかかってくることなどもあり、その場合は通常の仕事として対応しなくてはならないケースもあるでしょう。

まとめ

フレックスタイム制は、通勤ラッシュを避けられたり、またリフレッシュできる時間を設けられたりなど、メリットの多い働き方といえます。

ただし、導入している企業は、一部に限られます。

転職活動中であれば、企業のフレックスタイム制導入についても注目してみるとよいでしょう。