2019年4月に施行された「働き方改革関連法」にともなう「労働基準法」の改正により、時間外労働時間の上限を設定し、長時間労働の改善に向けた取り組みが始まっています。

建設業界を含む一部の業種においては、労働時間の上限規制について5年の猶予期間が与えられており、2024年4月からの施工となっています。

また同時に、時間外労働に関する労使協定「36(サブロク)協定」にも罰則付きの上限が設けられるなど、新しい制度となっている点にも注目です。

そこで本記事では、そもそも「36協定」とはどのような制度なのか、そして改正労働基準法にともないどのように変わるのかご紹介したいと思います。

そもそも36協定とはなに?

36協定とは、労働基準法36条に基づく労使協定のことをいいます。

まず大原則として、労働基準法では以下の通り法定労働時間や法定休日が定められています。

- 法定労働時間:1日 8時間 および 1週 40時間

- 法定休日:毎週少なくとも1回

企業は、以上の労働時間の上限を超えて労働させる場合、36協定の締結および所轄労働基準監督署長への届出が必要です。

そして、36協定が締結されると、以下を上限とする時間外労働が可能になります。

- 月45時間

- 年360時間

とくに建設業界では、長時間労働が常態化していたこともあり、多くの企業で36協定が締結されています。

■特別条項付き36協定について

36協定には時間外労働の上限が定められていますが、さらにこの上限を超えてしまうケースも少なからずあります。

その場合、特別条項付き36協定を結ぶことで、上限をさらに上乗せすることが可能です。

とはいえ、どのような状況でも認められるというわけではなく、臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に限られます。

さらには、1年間に6回を限度とすることや、どの程度の延長とするのか決定しなくてはならないことなども条件となる点では注意が必要です。

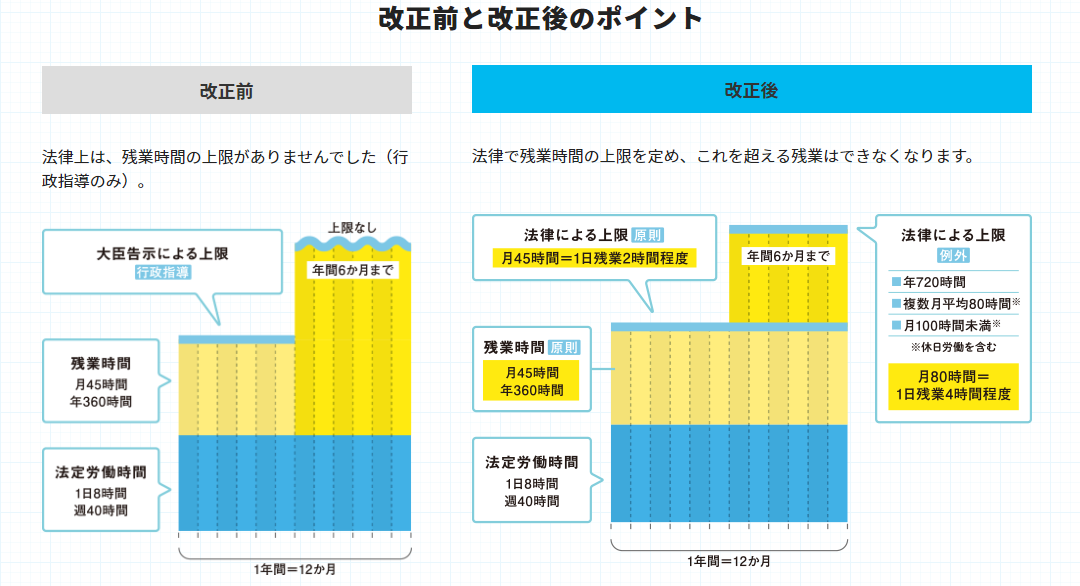

また、労働基準法の改正以前は、特別条項付き36協定の締結さえ行えば、残業時間の上限が法律上ではありませんでした。

しかし改正労働基準法では特別条項付き36協定にも上限が設定され、いかなる事情があってもこれを超えることは許されないことが決まっています。

特別条項付き36協定で定められた上限とは以下の通りです。

- 時間外労働が年720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計について、複数月平均がすべて月80時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月が限度

厚生労働省:時間外労働の上限制限

■建設業の労働時間の上限規制は2024年から

労働基準法の改正にともなう労働時間の上限規制は、大企業については2019年4月から、中小企業については2020年4月から適用されています。

ただし、建設業を含む一部の業種に関しては、さらに5年の猶予期間が与えられ2024年4月から施工されることが決まっています。

というのも、建設業界は長時間労働が常態化しており、急激な体質改善は難しいといった事情が背景にあるためです。

とくに人手不足と高齢化が大きな課題となっているだけに、次世代の担い手を確保するためにも、この機会に労働環境を改善することが重要になるでしょう。

■36協定違反は罰則対象

労働基準法の改正以前は、設定された労働時間を超えても行政指導があるのみで罰則規定はありませんでした。

ところが改正労働基準法では、上限規制に違反した場合には罰則が科せられることが定められています。

その内容は以下の通りです。

- 6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金

また、とくに悪質と判断された場合は企業名が公表されるケースもあります。

すでに改正労働基準法が適用されている企業では、36協定違反で書類送検された事例が実際にいくつか公表されています。

まとめ

人手不足と高齢化が深刻化する建設業界において、働き方改革による環境整備は必須の課題といえます。

2024年4月からいきなり変えることは難しいため、猶予期間中で徐々に取り組みを行っている企業も多いようです。

これまで建設業界に存在していた悪しき体質は、国の主導のもと大きく変化しています。

ものづくりの仕事でやりがいを求めているなら、労働環境が整いつつある建設業界での活躍を目指してみてはいかがでしょうか。

※この記事はリバイバル記事です。