建物をつくるうえで欠かせない材料のひとつにコンクリートがあります。

コンクリートは、建物の強度を左右する重要な役割を担うため、十分な品質を確保しなくてはなりません。

そのため、コンクリートを取り扱う業務では、高度な専門知識を有する人の存在が求められることが多くなっています。

建設関連の資格は非常に多くありますが、なかでも「コンクリート技士」および「コンクリート診断士」は、コンクリートのスペシャリストとして活躍できる注目の資格です。

そこで本記事では、「コンクリート技士・診断士」の資格を取得することで行える仕事内容や、資格試験の概要についてご紹介したいと思います。

コンクリート技士・診断士とは

コンクリート技士およびコンクリート診断士は、いずれも「公益社団法人日本コンクリート工学協会」が主催する認定資格で、試験に合格することで称号を得られます。

これら認定制度は、コンクリートに関わる業務に携わる人たちの技術向上と建設業界の発展に寄与することなどをおもな目的としています。

■コンクリート技士について

コンクリート技士資格には、以下の2種類があります。

- コンクリート技士

- コンクリート主任技士

まずコンクリート技士は、コンクリートの製造や施工、配合設計、試験、検査、管理など、技術的業務を実施する能力を習得している技術者であることを認定する資格となります。

実際にコンクリートを取り扱う生コンプラントやコンクリート製品のメーカー、そして建設現場などは、十分な品質を確保して製品や構造物をつくらなくてはなりません。

しかし、そのためには専門的な知識を有する人による配合設計や検査を行うなど、適切な管理が必要となります。

この専門的な知識を有していることを証明する資格がコンクリート技士です。

そして、コンクリート主任技士は、コンクリート技士の上位資格に相当します。

コンクリート技士の能力に加えて、研究や指導などが行える能力を有するなど、より高度な技術者であることを認定する資格となります。

■コンクリート診断士について

コンクリート診断士は、既存するコンクリート構造物において、診断や維持管理などの業務に関する幅広い知識を習得している技術者であることを認定する資格です。

コンクリートは、インフラや建物などに膨大な量が使用されていますが、これらは経年とともに必ず劣化します。

しかし、定期的に点検や調査を行い適切な処置を施していくことで、寿命を延ばし永く使えるようになります。

このコンクリートの調査や診断、維持管理に携わる技術者として必要な知識を有していることを証明する資格がコンクリート診断士です。

これから多くのコンクリート構造物は劣化が加速することがわかっており、適切に管理していくことが大きなテーマとなっています。

またコンクリート診断士は、国土交通省が定める「公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格」のひとつであることからも、ニーズの高い資格といえるでしょう。

技術調査:公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格について - 国土交通省

https://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000098.html国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。

コンクリート技士試験の概要について

コンクリート技士およびコンクリート主任技士の試験の概要について簡単にご紹介いたします。

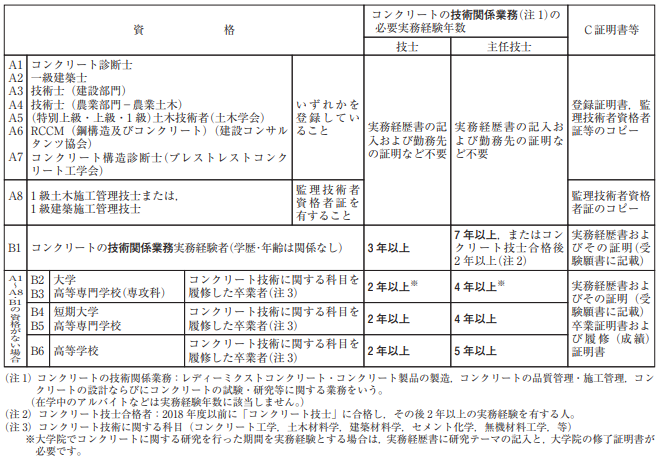

■受験資格

コンクリート技士およびコンクリート主任技士の受験資格は、下表のいずれかに該当する必要があります。

公益社団法人日本コンクリート工学協会:コンクリート技士・主任技士関係

■試験方法

・コンクリート技士試験:筆記試験(四肢択一式)

・コンクリート主任技士試験:筆記試験(四肢択一式および記述式

■登録

試験に合格すると、「合格通知」と「登録申込用紙」が送付されます。

「コンクリート技士(または主任技士)倫理規定」を遵守することを誓約して登録の申込を行うと、登録証が発行され「技士」または「主任技士」の称号を得られます。

なお、「技士」の試験合格者が、その上位資格である「主任技士」の試験に合格した場合、「主任技士」の試験合格者として「技士」試験合格者からは削除されます。

コンクリート診断士試験の概要について

コンクリート診断士の試験の概要について簡単にご紹介いたします。

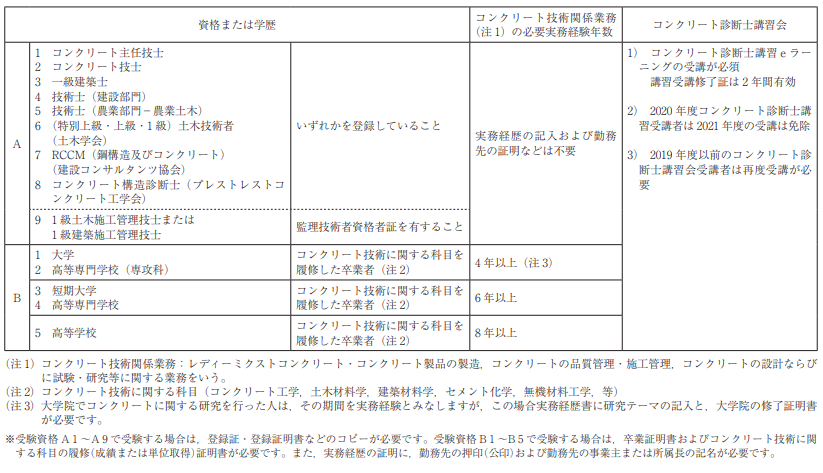

■受験資格

コンクリート診断士の受験資格は、下表のいずれかに該当し、かつ「公益社団法人日本コンクリート工学会」が行う「コンクリート診断士講習」を受講する必要があります。

なお、「コンクリート診断士講習」の受講修了証は2年間有効です。

公益社団法人日本コンクリート工学協会:コンクリート診断士関係

■試験方法

①四肢択一問題

②記述式問題

■登録

コンクリート診断士試験もコンクリート技士試験と同様に、合格すると登録が必要になります。

「コンクリート診断士倫理規定」を遵守することを誓約して登録の申込を行うと、登録証が発行され「診断士」の称号を得られます。

まとめ

コンクリート技士・診断士は、民間資格にはなりますが、コンクリートのスペシャリストとして注目を集めている資格です。

よって、コンクリートを取り扱う業務に携わるなら、ぜひ取得しておきたい資格といえます。

また、国家資格である「建築施工管理技士」や「建築士」などを併せて取得しておくと、より評価も高まり、キャリアアップや転職にも有利になるでしょう。

※この記事はリバイバル記事です。