施工管理の仕事に就くうえでぜひ取得しておきたい資格といえば、まず「建築施工管理技士」です。

「建築施工管理技士」資格の取得は、昇給や昇進のきっかけになるだけでなく、転職したいときにも有利になります。

そして「建築施工管理技士」には1級と2級がありますが、それぞれ仕事内容にどのような制限があるのかよくわからないという人も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、「建築施工管理技士」取得するとできる仕事について、とくに2級建築施工管理技士を中心に解説いたします。

また2級施工管理技士が活躍できる転職先なども併せてご紹介したいと思います。

2級施工管理技士とはどんな資格?

建築施工管理技士は、7つの種類がある「施工管理技士」国家資格のうちのひとつになります。

建築施工管理技士は1級と2級に分かれており、技術検定試験は「一般財団法人建設業振興基金」によって実施されています。

■受験資格

2級施工管理技士は一定の条件を満たさないと技術検定試験を受けることはできません。

一定の条件とは実務経験年数になりますが、最終学歴によって異なるため、満たしていることを確認のうえ取得を目指しましょう。

なお、詳しい受験資格については「施工管理技士を取得するための受験資格とは?」の記事で解説しています。

■工事業種の制限

2級建築施工管理技士には「建築」「躯体」「仕上げ」の3つの種別があります。

3つの種別には、それぞれ専任技術者になれる工事業種が定められており、対応する分野での取得が必要です。

つまり、2級施工管理技士ですべての業種に対応するには、「建築」「躯体」「仕上げ」の試験をいずれも合格する必要があるということになります。

ちなみに1級建築施工管理技士には種別はなく、扱える工事にも制限はありません。

なお専任技術者とは、各営業所に必ず配置しなくてはいけない一定水準以上の知識や経験を有している専属の技術者のことをいいます。

そして、建設業許可を取得するときには、専任技術者の要件を満たす人が所属していることが条件のひとつとなっています。

3つの種別ごとの専任技術者になれる工事業種は以下の通りです。

建築

- 建築一式工事

躯体

- 大工工事業

- とび、土工工事業

- タイル、れんが、ブロック工事業

- 鋼構造物工事業

- 鉄筋工事業

仕上げ

- 大工工事業

- 左官工事業

- 石工事業

- 屋根工事業

- タイル、れんが、ブロック工事業

- 板金工事業

- ガラス工事業

- 塗装工事業

- 防水工事業

- 内装仕上げ工事業

- 熱絶縁工事業

- 建具工事業

■現場に配置される技術者の制限

建設業法には、工事現場における施工の技術上の管理担当者として一定水準以上の知識や経験を有する「主任技術者」を配置しなければないことが定められています。

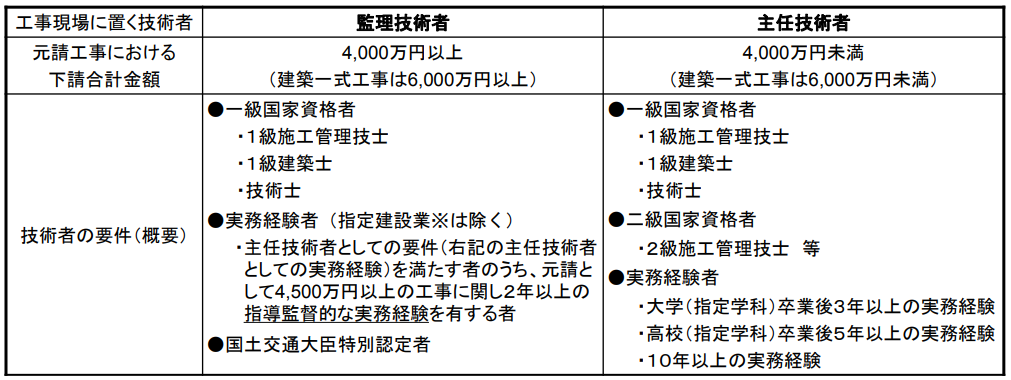

また、元請けの場合に、外注金額の合計が4,000万円以上の現場には、「主任技術者」に変わって「監理技術者」の配置が必要になります。

「主任技術者」とは工事現場の施工技術に関わる管理と指導を、そして「監理技術者」とはおもに大規模工事で下請工事業者などの施工上の指導、監督などを行う担当者です。

これら技術者になるには一定の条件を満たす必要がありますが、その条件のひとつとなっているのが建築施工管理技士資格になります。

主任技術者と管理技術者になる条件とは以下の通りです。

出典:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

国土交通省:「専任技術者」資料

このように1級建築施工管理技士は「管理技術者」および「主任技術者」に、2級建築施工管理技士は「主任技術者」になることが可能です。

2級施工管理技士が活躍できる転職先とは

2級施工管理技士の資格を取得しているなら、建設業であればどのような業種でも転職活動に有利であり、また活躍することが可能です。

とくに、比較的小規模な建築物を取り扱う住宅業界などは、主任技術者として即戦力として活躍できる可能性が高いでしょう。

住宅業界は、少子高齢化や空き家問題などもあり新築需要は今後縮小することが予想されます。

しかし、ライフスタイルの変化や老朽化にともなうリフォームやメンテナンスなどのニーズが増加するため、将来性のある業界といえます。

さらに住宅業界は慢性的な人手不足が大きな課題となっていることからも、2級施工管理技士を取得している人材なら好待遇で迎えてくれる会社も多いでしょう。

また住宅業界に限らず大規模な建築物を取り扱う業者でも人手は不足しているため、2級施工管理技士でも転職には有利です。

業務を通じてスキルを高め、1級施工管理技士の取得を目指してみるのもよいでしょう。

まとめ

施工管理の仕事をするなら、1級施工管理技士取得よりもハードルが低い2級施工管理技士から取得を目指してみてはいかがでしょうか。

仕事内容に制限があるとはいえ、活躍の場は多く、転職にも有利です。

また資格を取得すると、責任のある仕事を任されたり、あるいは昇給や昇進も期待できたりするなど、大きなやりがいにもつながるでしょう。

※この記事はリバイバル記事です。