住宅の施工管理職をやっていくうえで、ぜひ取得しておきたい資格といえば「施工管理技士」になるでしょう。

しかし「施工管理技士」を取得するには一定の受験資格が設けられています。

取得を目指すなら、「施工管理技士」はどのような資格なのか、また取得するにはどのような条件を満たす必要があるのかといったことなどは知っておきたいものです。

そこで本記事では、「施工管理技士」を取得するための受験資格について、詳しく解説していきたいと思います。

そもそも施工管理技士とはどんな資格?

すべての工事現場には、主任技術者や監理技術者などの技術者を配置しないといけないことが法律によって定められています。

主任技術者とは工事現場の施工技術に関わる管理と指導を行い、監理技術者とはおもに大規模工事で下請工事業者などの施工上の指導、監督を行います。

これら技術者になるには、規定の実務経験を有しているか、あるいは施工管理技士を取得していることが条件となるのです。

ちなみに、主任技術者の場合は1・2級国家資格、監理技術者の場合は1級国家資格を取得することで認められます。

つまり施工管理技士は、将来的に主任技術者や管理技術者としてステップアップしたい場合には、ぜひ取得しておきたい資格といえるのです。

また、取得すると社内外から評価を受けることになるため、昇格や昇給のきっかけとして非常に重要なポイントになるでしょう。

施工管理技士の種類と試験実施機関は?

施工管理技士には7つの種類があり、それぞれに1級と2級があります。

そして種類によって技術検定試験を実施している機関が異なります。この点は、受験の申込み先などが違ってくるため注意しておきましょう。

7つの施工管理技士について、試験実施機関ごとにご紹介いたします。

■試験実施機関:一般財団法人建設業振興基金

- 建築施工管理技士

電気工事施工管理技士

一般財団法人 建設業振興基金のホームページ。わたしたちは、建設産業界の近代化・合理化を推進し、建設産業の振興に寄与するために設立された公益法人です。活力と魅力を実感できる建設産業の実現を目指します。

■試験実施機関:一般財団法人全国建設研修センター

- 土木施工管理技士

- 管工事施工管理技士

- 電気通信工事施工管理技士

- 造園施工管理技士

一般財団法人 全国建設研修センター(JCTC)は、国づくり・まちづくり並びにこれに携わる人材の育成に全力で取り組んでいます。

■試験実施機関:一般社団法人日本建設機械化協会

- 建設機械施工技士

JCMA一般社団法人日本建設機械施工協会|Japan Construction Machinery and Construction Association

施工管理技士の受験資格とは?

施工管理技術検定は、誰にでも受けられるというわけではなく、定められた受験資格を満たす必要があります。

受験資格の内容は、基本的に7種類の施工管理技士のすべてに共通しますが、1級と2級ではまったく異なります。

また1級、2級ともに学科試験と実地試験があり、1級は別々の日に、2級は同じ日に実施されます。

そして当然ですが、その両方の試験を合格しなくてはいけません。

なお、今回資料として用いているのは「建築施工管理技士」についてです。

その他の施工管理技士と受験資格は概ね同じと考えて差し支えありませんが、若干異なる部分もあるため各実施機関のホームページで確認しましょう。

それでは、おもな受験資格についてご紹介したいと思います。

■1級建築施工管理技士の受験資格

1級建築施工管理技術検定は学科試験と実地試験が別日に実施され、それぞれに受験資格が定められています。

学科試験

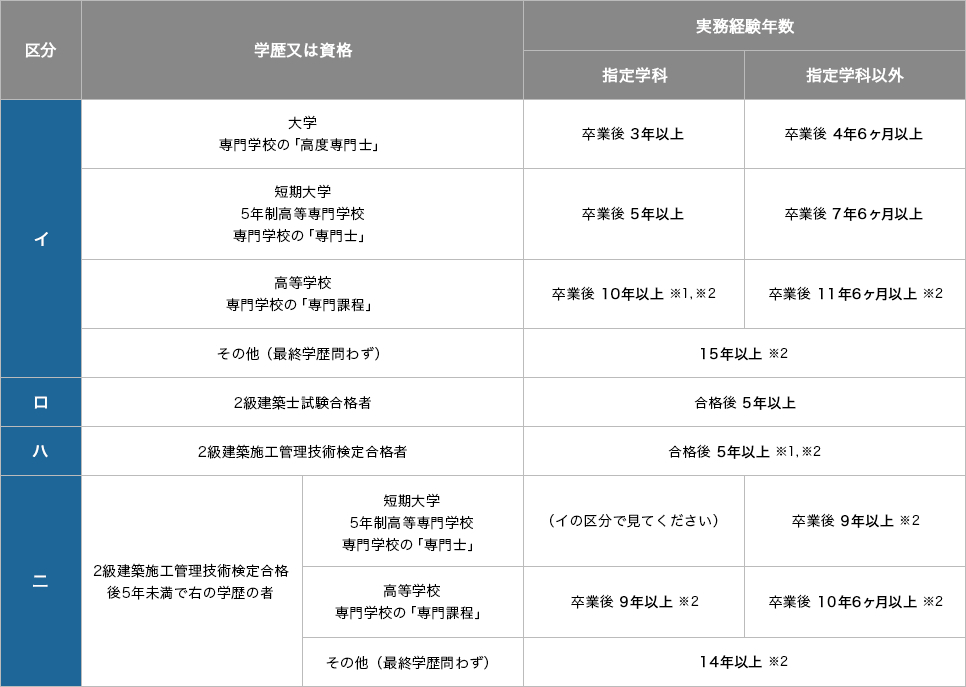

1級建築施工管理技術検定学科試験の受験資格は、下表の区分イ〜ニのいずれかひとつに該当する必要があります。

また注意点として、実務経験年数は学科試験前日までで計算すること、実務経験年数には「指導監督的実務経験」を1年以上含むことなどがあります。

一般社団法人建設業振興基金施工管理技術検定「1級建築施工管理技術検定のご案内」

実地試験

1級建築施工管理技術検定実地試験の受験資格は、下記のいずれかに該当する必要があります。

- 本年度学科試験の合格者

- 学科試験免除者(前年度の学科試験のみの合格者、建築士など規定に基づく免除者)

■2級建築施工管理技士の受験資格

2級建築施工管理技術検定試験には3つの試験区分があり、いずれかを選択して申し込む必要があります。

| 1 | 学科・実地試験 | 所定の受検資格を満たした場合に受験申込が可能 |

| 2 | 実地試験のみ | 所定の受検資格を満たし、かつ学科試験免除資格を有する場合に受験申込が可能 |

| 3 | 学科試験のみ | 17才以上であれば受験申込が可能 |

2級建築施工管理技術検定試験は、通常であれば学科試験・実地試験を受けるケースが多くなりますが、試験実施年度において満17歳以上であれば学科試験のみの受験も可能です。

学科試験のみ合格した場合、規定の有効期間内に限って実地試験のみの受験申込が可能になります。

その他にも1級建築士試験の合格者は、学科試験が免除され実地試験のみで受験できることなども、該当者は知っておくとよいでしょう。

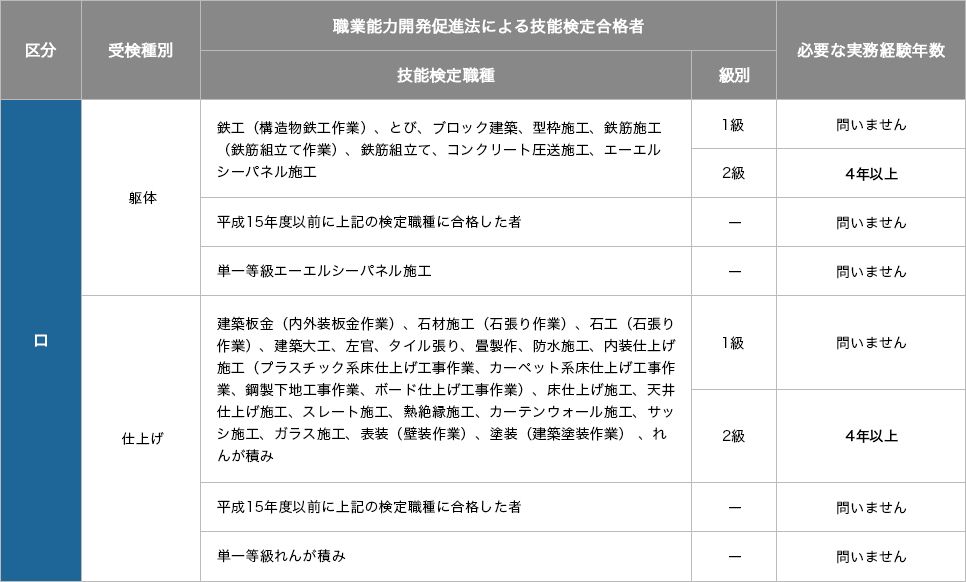

また、2級建築施工管理技士の場合、「建築」「躯体」「仕上げ」の3種類の資格に分かれていますが、この点は他の施工管理技士とは異なるため確認が必要です。

それでは、2級建築施工管理技術検定試験の学科試験・実地試験の受験資格をご紹介いたします。

2級建築施工管理技士の学科試験・実地試験の受験資格は、以下の通り下表の区分イ〜ロのいずれかひとつに該当する必要があります。

一般社団法人建設業振興基金施工管理技術検定「2級建築施工管理技術検定のご案内」

まとめ

建築施工管理技士には7つの種類があり、それぞれ1級と2級があります。

受験資格が種類ごとに大きく変わるということはありませんが、1級と2級ではまったく異なります。

そして、おもな受験資格となるのは学歴と実務経験年数です。この点は、勤務先の会社印と代表印によって証明されることになります。

申し込みまでにいくつかのステップが必要になるため、早めに準備をしておきましょう。

※この記事はリバイバル記事です。