建設業界でキャリアアップを図るには、資格を取得することが重要なポイントとなります。

とくに施工管理の仕事で活躍したい場合は「施工管理技士」資格が有効です。

「施工管理技士」の資格は7つの種類がありますが、建築工事では欠かせない管工事に携わるなら「管工事施工管理技士」を取得するとよいでしょう。

ただし、「施工管理技士」資格は誰にでも取得できるわけではなく、一定の条件を満たし、かつ試験に合格しなくてはなりません。

そこで本記事では、「管工事施工管理技士」の受験資格や取得するとできる仕事についてご紹介したいと思います。

管工事施工管理技士とは

そもそも管工事とは、給排水や空調設備、ガス配管、浄化槽などの管工事を指します。

管工事は、あらゆる建築物で絶対に欠かせない重要な工事となるため、間違いのないよう適切に施工されなくてはなりません。

そこで必要となるのが、施工管理です。

この管工事における、工程管理や安全管理、品質管理、原価管理などの施工管理業務を行ううえで取得しておきたい資格が管工事施工管理技士となります。

管工事の施工管理は資格がなくてもできる仕事ですが、取得することでできる仕事の幅が広がり、キャリアアップや転職でも非常に有利です。

管工事施工管理技術検定の概要

管工事施工管理技士は7つの種類がある「施工管理技士」国家資格のうちのひとつで、技術検定試験は「一般財団法人全国建設研修センター」により実施されています。

一般財団法人 全国建設研修センター(JCTC)は、国づくり・まちづくり並びにこれに携わる人材の育成に全力で取り組んでいます。

管工事施工管理技士は1級と2級に分かれており、それぞれ受験資格が異なります。

それぞれ「第一次検定」と「第二次検定」があり、「第一次検定」を合格すると「技士補」、そして「第二次検定」を合格すると「施工管理技士」の称号を得られます。

なお、「技士補」に関する詳しい内容は、「施工管理技士を補佐する新しい資格「技士補」とは?いつから始まる?」の記事を参考にしてくだい。

■1級管工事施工管理技術検定の受験資格

1級管工事施工管理技術検定は「第一次検定」と「第二次検定」があり、「第一次検定」に合格することで「第二次検定」の受検が可能となります。

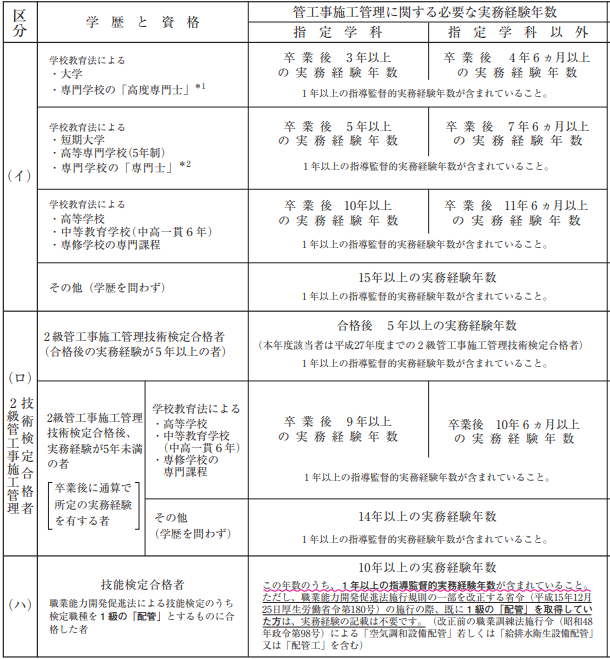

受験資格は、以下の(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)のいずれかの区分に該当する人です。

・受験資格区分(イ)(ロ)(ハ)

・(ニ)専任の主任技術者の実務経験が1年(365日)以上ある者

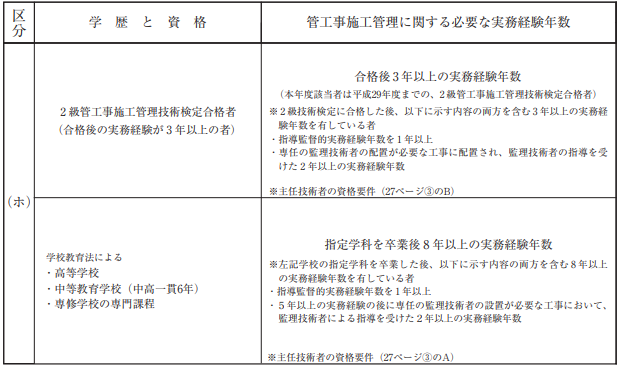

・(ホ)指導監督的実務経験年数が1年以上、主任技術者の資格要件成立後専任の監理技術者の指導のもとにおける実務経験が2年以上ある者

一般財団法人全国建設研修センター:1級管工事施工管理技術検定 受検の手引

■2級管工事施工管理技術検定の受験資格

2級管工事施工管理技術検定も「第一次検定」と「第二次検定」があります。

そして以下の3つの試験区分から、いずれかを選択し、受験資格を満たしていることを確認して申し込む必要があります。

- 第一次検定のみ

- 第一次・第二次検定

- 第二次検定のみ

2級管工事施工管理技術検定:第一次のみ

2級管工事施工管理技術検定で「第一次検定」のみ受験する場合の受験資格は以下の通りです。

- 試験実施年度における年齢が17歳以上となる者

2級管工事施工管理技術検定:第一次・第二次検定

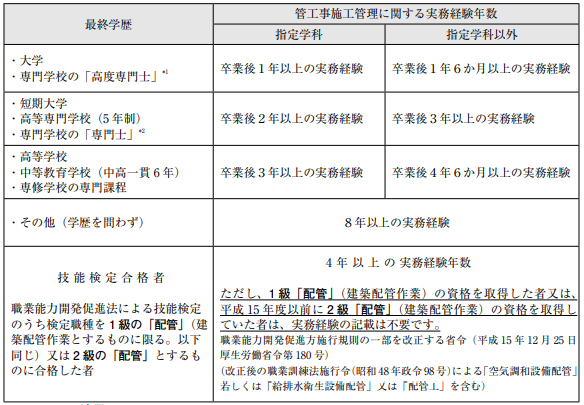

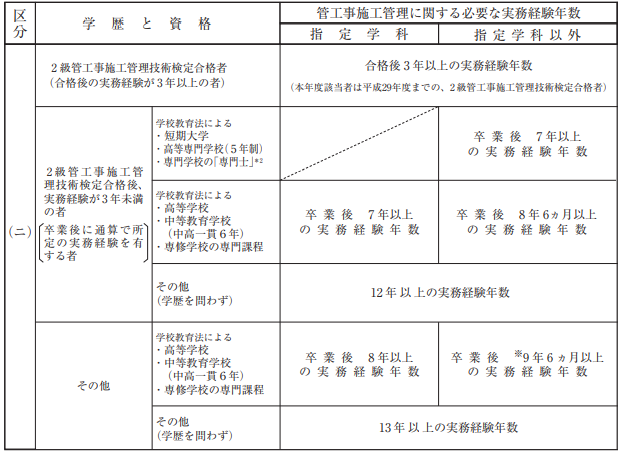

2級管工事施工管理技術検定で、「第一次検定」と「第二次検定」の両方を同時に受験する場合の受験資格は以下の通りです。

一般財団法人全国建設研修センター:2級管工事施工管理技術検定 受検の手引

2級管工事施工管理技術検定:第二次検定のみ

2級管工事施工管理技術検定の「第一次検定」免除者に該当する人は「第二次検定」のみでの受験が可能です。

「第一次検定」免除者については、「一般財団法人全国建設研修センター2級管工事施工管理技術検定」を参照ください。

管工事施工管理技士を取得するとできる仕事

管工事施工管理技士は、管工事における施工管理業務を行う仕事です。

資格がなくてもできる仕事ではありますが、取得することでできるようになる業務などもあります。

管工事施工管理技士を取得するとできる仕事とは、おもに現場で重要な役割を担えるようになることであり、また1級と2級でその内容が変わります。

■1級管工事施工管理技士を取得するとできる仕事

1級管工事施工管理技士を取得するとできる仕事とは大きく以下の2つです。

- 特定建設業の専任技術者になれる

- 主任技術者および監理技術者になれる

特定建設業の専任技術者になれる

1級管工事施工管理技士を取得すると、特定建設業の「専任技術者」になることが可能になります。

「専任技術者」とは、建設業法により営業所ごとに設置が義務付けられている一定の資格や経験を持つ技術者のことです。

そして、建設業許可には、大きく特定建設業と一般建設業の区分があります。

特定建設業とは、元請けとして請け負った建設工事1件につき、下請け金額が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合に取得が必要となるものです。

一方、一般建設業とは、元請けとして請け負った建設工事1件につき、下請け金額が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満) となる場合や下請けに出さず自社施工する場合に必要となるものです。

また、下請けとしてのみ工事を行う業者も一般建設業許可の取得が必要となります。

主任技術者および監理技術者になれる

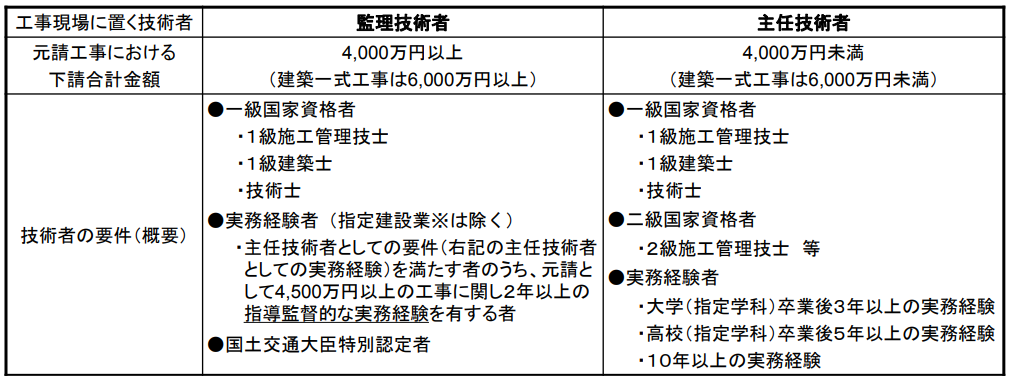

1級管工事施工管理技士を取得すると、工事現場に配置が義務付けられている「主任技術者」および「監理技術者」になることが可能になります。

工事現場では、一定以上の施工技術水準を管理する「主任技術者」を必ず設置しなければならないことが定められています。

また元請で下請契約の外注金額の合計が4,000万円以上の現場の場合、「主任技術者」に変わって「監理技術者」を設置しなければなりません。

これら技術者になるためには一定の要件を満たす必要があり、「施工管理技士」の有資格者であることがその要件のひとつとなっています。

「主任技術者」と「管理技術者」になるための条件は以下の通りです。

国土交通省:「専任技術者」資料

■2級管工事施工管理技士を取得するとできる仕事

2級管工事施工管理技士を取得するとできる仕事とは大きく以下の2つです。

- 一般建設業の専任技術者になれる

- 主任技術者になれる

一般建設業の専任技術者になれる

2級管工事施工管理技士を取得すると、一般建設業の「専任技術者」になることが可能になります。

主任技術者になれる

2級管工事施工管理技士を取得すると、工事現場に配置が義務付けられている「主任技術者」になることが可能になります。

まとめ

管工事は、建築工事で欠かせない工事であるため、将来性も明るく需要の高い仕事といえます。

さらに、建設業界は慢性的な人手不足にあり、優秀な人材の確保は大きな課題です。

そのため、有資格者は安定した生活が得られる可能性は高まり、また転職時にも有利な条件で迎えてくれる会社も多いでしょう。

建設業界で活躍したいと考えているなら、施工管理技士の取得を検討してみてはいかがでしょうか。

※この記事はリバイバル記事です。