建設業に関わる資格には、多くの種類がありますが、とくに経理業務で活躍したい人には「建設業経理士」がおすすめです。

「建設業経理士」は、建設業ならではの特殊な会計処理に関する専門的な知識を有していると認められた人に与えられる称号になります。

そのため、建設業界においては、会計処理のプロフェッショナルとして社内外で高い評価を受けられる資格です。

そこで本記事では、建設業の経理業務に活かせる「建設業経理士」のおもな仕事内容や資格試験の概要について、徹底解説したいと思います。

建設業経理士とはどんな資格?

「建設業経理士」とは、建設業における会計業務の専門的な知識や技能を有していると認められることで取得できる民間資格です。

「建設業経理士」は、「一般財団法人建設業振興基金」が実施する「建設業経理検定」の1級および2級に合格することで得られます。

なお、この検定は1級から4級に分かれており、等級によって称号が異なる点では注意が必要です。

1級と2級の合格者には「建設業経理士」の称号が与えられることに対し、3級と4級には「建設業経理事務士」の称号が与えられることになります。

■建設業経理士は経営事項審査の評価対象

建設業経理士は、「経営事項審査」の評価対象となっており、会社にとってもメリットの大きい人材となります。

「経営事項審査」とは、公共工事の入札に参加するためには必ず受けなくてはならない審査のことです。

建設業法によって定められている制度であり、企業規模や経営状況などを客観的に数値化した通信簿のようなものになります。

また、「経営事項審査」を受けた建設業者は「総合評定値通知書」を取得しますが、その評価点を基準としたランク付けが発注予定価格に影響することになります。

建設業経理士が所属する場合の点数は、1級であれば1人あたり1.0ポイント、2級であれば1人あたり0.4ポイントです。

ちなみに、公認会計士や税理士の点数は1.0ポイントとなっており、同じポイントを得られる1級建設業経理士の評価の大きさがわかります。

■建設業経理士と日商簿記の違い

簿記検定のなかで最も難易度の高い日商簿記は、経理業務を行ううえで非常に有益な資格として広く知られています。

建設業経理士と日商簿記は、いずれも簿記を行うための知識やスキルを習得することから、基本的に大きな違いはありません。

ただし、日商簿記は、「商業簿記」と「工業簿記」から成り立っており、これらのうち建設業経理士は「工業簿記」と共通点が多いといわれています。

よって、より幅広い分野を学びたい場合は、まず日商簿記の取得を目指すとよいかもしれません。

また、どちらも取得することで、より専門性を高められるため、キャリアプランによって検討するとよいでしょう。

建設業経理士の仕事内容

建設業経理士は、建設業界における経理のスペシャリストとして活躍することが可能です。

建設業界では、工事を受注し、その工事の進行とともにお金が移動するため、非常に特殊な会計処理が必要となります。

そのため、建設業界においては、特有ともいえる会計処理を理解し、適切に処理できる専門家が求められるのです。

建設業経理士は、おもに勤務する建設会社の経理担当として業務を行うこととなります。

また、有資格者は、建設業以外の業界や会計事務所などで活躍することも可能です。

建設業経理士の資格試験の概要

建設業経理士は、「一般財団法人建設業振興基金」が実施する「建設業経理検定」の1級および2級に合格することで得られる称号です。

なお、3級と4級の合格者には、建設業経理事務士の称号が与えられます。

「建設業経理検定」のその他の概要は以下の通りです。

■試験スケジュール

建設業経理検定は、上期と下期の年2回実施されます。

上期は1級と2級が、下期は1~4級が対象となります。

■受験資格

建設業経理検定には、受験資格が定められていないため、誰でも試験を受けられます。

ただし、1級と他の級は、同日受験ができないことになっています。

■試験内容

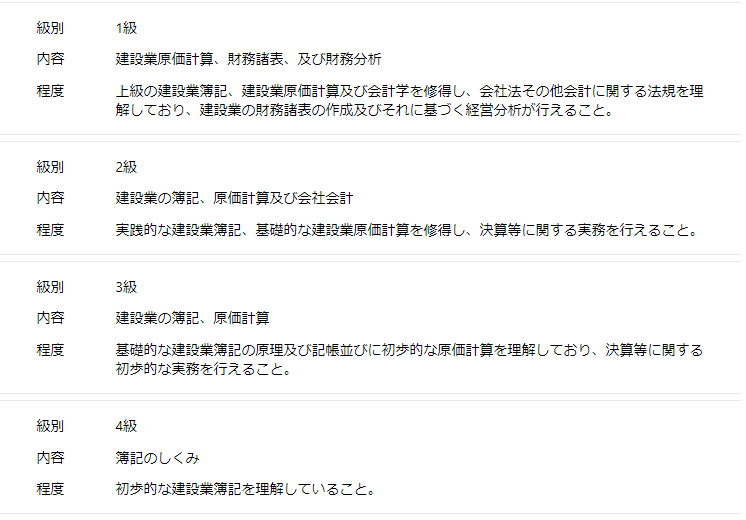

建設業経理検定は、以下の通り、1級から4級のそれぞれで試験内容が異なります。

一般財団法人建設業振興基金:建設業経理検定試験

1級の検定試験は、「原価計算」「財務諸表」「財務分析」の3科目があり、すべてを合格する必要があります。

これらは、科目合格制となっており、各科目の合格は合格通知書の交付日から5年間有効です。

この有効期間のうちに3科目すべて合格することで、1級建設業経理士の称号が得られます。

まとめ

建設業経理士は、建設業の経理のプロフェッショナルとして活躍したい人にとっては、非常に適した資格です。

また、会社にとっても、ありがたい人材であることは間違いありません。

建設業界において、経理スキルを向上させたい人、あるいは転職およびキャリアアップを図りたい人などは取得を目指してみてはいかがでしょうか。