有給休暇は、法律によって定められている労働者の権利です。

とはいえ、「有給休暇を取れる雰囲気ではない」または「忙しいから他の社員に迷惑がかかる」などの理由から利用できていない人も多くいます。

また、会社によっては、有給休暇の取得を認めなかったり、あるいは取得できても有給休暇ではなく通常の欠勤として扱われたりするケースなどもあります。

しかし、有給休暇の取得は義務化されており、これに違反すると罰則の対象となることから、当然に利用できるものなのです。

そこで本記事では、義務化されている有給休暇制度のおもなルールや違反すると受ける可能性のある罰則について徹底解説したいと思います。

有給休暇の取得は義務?

そもそも有給休暇とは、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的として与えられる賃金の支払いがある休暇日のことで、正式には「年次有給休暇」といいます。

有給休暇は、一定の要件を満たす労働者に対し、使用者が必ず与えなければならない制度であることが、以下の通り労働基準法に定められています。

労働基準法 第三十九条

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない

つまり、有給休暇は、使用者が労働者に取得させなければならない義務であり、これに違反する場合は、違法行為として責任を問われる可能性があるということです。

有給休暇のルールについて

有給休暇の制度を利用するには、いくつかのルールがあります。

おもなルールについて、以下にご紹介いたします。

■有給休暇が付与されるためのルール

有給休暇が利用するには、労働者として一定の要件を満たす必要があります。

その要件とは以下の2点です。

- 雇入れの日から6ヶ月継続勤務

- 全労働日の8割以上出勤

以上の2点をいずれも満たすことで、有給休暇が付与されます。

これは、正社員に限ったことではなく、アルバイトや契約社員など、雇用形態は関係ありません。

■有給休暇の日数のルール

付与される有給休暇の日数は、継続勤務年数によって変わります。

週に5日以上勤務の労働者であれば、雇入れの日から6ヶ月継続勤務すると、有給休暇が10日付与されます。

その後は継続勤務年数の経過とともに年間の有給休暇日数も増加し、最大で20日が付与される計算です。

継続勤務年数と付与される有給休暇日数をまとめると以下のようになります。

- 継続勤務 6ヶ月:10日

- 継続勤務 1年6ヶ月:11日

- 継続勤務 2年6ヶ月:12日

- 継続勤務 3年6ヶ月:14日

- 継続勤務 4年6ヶ月:16日

- 継続勤務 5年6ヶ月:18日

- 継続勤務 6年6ヶ月以上:20日

なお、パートやアルバイトなど、週あたりの労働日数や労働時間が少ないケースは、付与日数も変わります。

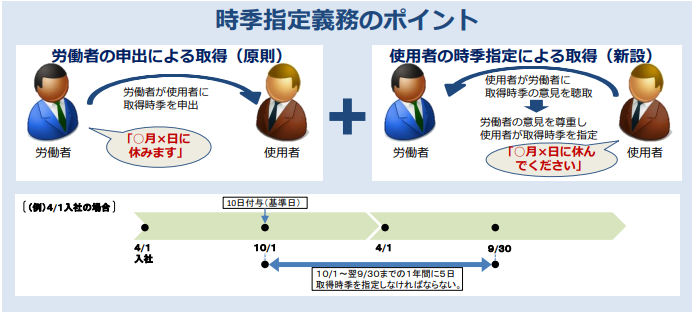

■有給休暇の時季指定ルール

有給休暇は、労働者の申し出による時季で利用できることが原則とされています。

しかし、労働者側から申し出ることが難しい環境にある場合は利用できないケースも多く、全国的に取得率が上がらない状況にありました。

そのような背景から、労働基準法は改正され、使用者による時季指定ルールが設けられています。

使用者による時季指定ルールとは、以下の通りです。

・年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが必要

厚生労働省:年次有給休暇の時季指定義務資料

要するに、使用者は、法定の年次有給休暇付与日数を10日以上有する労働者に対し、毎年5日の有給休暇については確実に取得させなくてはならないということです。

なお、労働者の申し出による時季が、繁忙期と重なるなど会社にとって都合の悪いタイミングであれば、別の日に変更を求めることは可能とされています。

ただし、変更を求めたにもかかわらず取得させなかった場合は違法となります。

■有給休暇の請求理由に関するルール

有給休暇は、いかなる理由であっても自由に利用できるものです。

会社によっては申請時に理由を求められるケースもありますが、その理由によって利用の可否が決定されることがあってはなりません。

ただし、タイミングによっては時季変更を求められる可能性もあり、その場合は配慮も必要となるでしょう。

■有給休暇の消滅ルール

有給休暇は、利用しなかった場合の消滅時効が設定されています。

有給休暇の消滅時効は、付与された時点を起算日として2年です。

消滅時効に到達すると、せっかく取得した有給休暇も無効となるため、必ず消化するよう気を付けましょう。

有給休暇に関する罰則規定

労働基準法の規定では、使用者は一定の要件を満たした労働者に対し、適切に有給休暇を付与しなくてはならないことが定められています。

これに違反する行為は違法であり、罰則規定も設けられています。

その規定とは、以下の通りです。

・6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する

まとめ

有給休暇は、法律で認められた労働者として正当な権利です。

また、有給休暇は、心身のリフレッシュを図ることが目的とされていることから、会社にとっても、利用させることで生産性はより高まることが期待できます。

仕事の状況に配慮することも重要ですが、時効によって消滅することのないよう、計画的に利用するとよいでしょう。