「施工管理技術検定」は、建築業法改正により令和3年から新しい制度となっています。

この新制度では、受験資格の緩和や新資格である「技士補」の創設などもあり、以前よりも多くの人にチャンスが与えられるようになりました。

建設業で活躍するうえで、最も効果が高いのは資格を取得することであり、とくに施工管理としてステップアップを目指すのであれば施工管理技士資格は取得しておくべきです。

令和4年「施工管理技術検定」の受験資格があるなら、ぜひ受験してみるとよいでしょう。

そこで本記事では、令和4年の「施工管理技術検定」について、おもな概要とスケジュールについて徹底解説したいと思います。

【令和4年版】施工管理技術検定の概要

「施工管理技術検定」は、建築業法改正により令和3年から新しい制度となって始まっています。

新制度で、とくに大きな変化となったのは、「技士補」の新設と、受験資格の緩和です。

このことにより、多くの人が受験できるようになり、また実務においても若い世代に活躍のチャンスが与えられるようになりました。

この改正が行われたのは、建設業の慢性的な人手不足と高齢化が深刻化しているため、将来の担い手確保が急務となっていることが背景にあります。

■施工管理技士資格とは

施工管理技士は国家資格であり、大きく以下の7種類があります。

- 建築施工管理技士

- 電気工事施工管理技士

- 土木施工管理技士

- 管工事施工管理技士

- 電気通信工事施工管理技士

- 造園施工管理技士

- 建設機械施工管理技士

これらは、いずれも1級と2級の区分があり、それぞれ設定されている受験資格を満たし、試験に合格することで取得できます。

施工管理技士資格のおもな受験資格は、「必要な実務経験を有しているか」という点です。

なお、施工管理技士資格の受験資格である実務経験に関することは「施工管理技士の受験資格にある実務経験とはなに?」の記事を参考にしてください。

また、「施工管理技術検定」は、国土交通大臣が指定した機関により実施されます。

よって、受験を希望する場合は、以下の機関へ申請する必要があります。

一般財団法人建設業振興基金

- 建築施工管理技士

- 電気工事施工管理技士

一般財団法人 建設業振興基金のホームページ。わたしたちは、建設産業界の近代化・合理化を推進し、建設産業の振興に寄与するために設立された公益法人です。活力と魅力を実感できる建設産業の実現を目指します。

一般財団法人全国建設研修センター

- 土木施工管理技士

- 管工事施工管理技士

- 電気通信工事施工管理技士

- 造園施工管理技士

一般財団法人 全国建設研修センター(JCTC)は、国づくり・まちづくり並びにこれに携わる人材の育成に全力で取り組んでいます。

一般社団法人日本建設機械化協会

- 建設機械施工管理技士

JCMA一般社団法人日本建設機械施工協会|Japan Construction Machinery and Construction Association

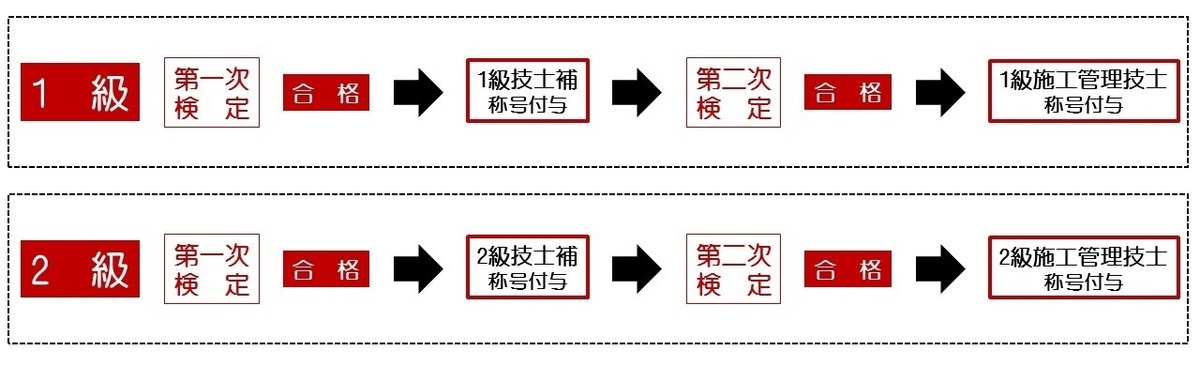

■施工管理技術検定で得られる称号

新制度の「施工管理技術検定」では、旧制度の「学科試験」「実地試験」から、「一次検定」「二次検定」へと名称が変更されています。

そして「一次検定」に合格すると「技士補」を、「二次検定」に合格すると「建築施工管理技士」の称号が与えられます。

■2級施工管理技士の種別

7種類ある施工管理技士資格のうち、2級については種別が分かれるものがあり、いずれかを選択して受験の申請を行う必要があります。

その種別とは、以下の通りです。

2級建築施工管理

- 建築

- 躯体

- 仕上げ

2級土木施工管理

- 土木

- 鋼構造物塗装

- 薬液注入

2級建設機械施工管理

2級建設機械施工管理技術検定では、1回の試験で以下の種別のうち2つのまでの受検が可能となっています。

- 第1種

- 第2種

- 第3種

- 第4種

- 第5種

- 第6種

【令和4年版】建築施工管理技術検定の年間スケジュール

「施工管理技術検定」の年間スケジュールはそれぞれの資格によって異なります。

1年に1度しか実施されない試験であるため、受験を希望する人はしっかりチェックしておきましょう。

「施工管理技術検定」の年間スケジュールについて、以下にご紹介いたします。

■建築・電気工事施工管理技術検定のスケジュール

「一般財団法人建設業振興基金」で実施される、建築施工管理技術検定、電気工事施工管理技術検定の年間スケジュールをご紹介いたします。

1級技術検定

第一次検定

・申込受付:令和4年1月28日~2月10日

・試験日:令和4年6月12日

・合格発表:令和4年7月15日

第二次検定

・申込受付(一次検定免除):令和4年1月28日~2月10日

・申込受付(一次検定合格):令和4年7月15日~7月29日

・試験日:令和4年10月16日

・合格発表:令和5年1月27日

2級技術検定

前期(一次検定のみ)

・申込受付:令和4年1月28日~2月10日

・試験日:令和4年6月12日

・合格発表:令和4年7月5日

後期(一次検定・二次検定)

・申込受付:令和4年7月5日~7月19日

・試験日:令和4年11月13日

・合格発表(一次検定のみ):令和5年1月20日

・合格発表(一次・二次検定、二次検定のみ):令和5年1月27日

■土木施工管理技術検定のスケジュール

「一般財団法人全国建設研修センター」で実施される、土木施工管理技術検定のスケジュールをご紹介いたします。

1級技術検定

第一次検定

・申込受付:令和4年3月17日~3月31日

・試験日:令和4年7月3日

・合格発表:令和4年8月18日

第二次検定

・申込受付(一次検定免除):令和4年3月17日~3月31日

・申込受付(一次検定合格):令和4年8月18日~9月1日

・試験日:令和4年10月2日

・合格発表:令和5年1月13日

2級技術検定

前期(一次検定のみ)

・申込受付:令和4年3月2日~3月16日

・試験日:令和4年6月5日

・合格発表:令和4年7月5日

後期(一次検定・二次検定)

・申込受付:令和4年7月6日~7月20日

・試験日:令和4年10月23日

・合格発表(一次検定のみ):令和5年1月13日

・合格発表(一次・二次検定、二次検定のみ):令和5年2月1日

■管工事・電気通信工事・造園施工管理技術検定のスケジュール

「一般財団法人全国建設研修センター」で実施される、管工事施工管理技術検定、電気通信工事施工管理技術検定、造園施工管理技術検定のスケジュールをご紹介いたします。

1級技術検定

第一次検定

・申込受付:令和4年5月6日~5月20日

・試験日:令和4年9月4日

・合格発表:令和4年10月6日

第二次検定

・申込受付(一次検定免除):令和4年5月6日~5月20日

・申込受付(一次検定合格):令和4年10月6日~10月20日

・試験日:令和4年12月4日

・合格発表:令和5年3月1日

2級技術検定

前期(一次検定のみ)

・申込受付:令和4年3月2日~3月16日

・試験日:令和4年6月5日

・合格発表:令和4年7月5日

後期(一次検定・二次検定)

・申込受付:令和4年7月12日~7月26日

・試験日:令和4年11月20日

・合格発表(一次検定のみ):令和5年1月20日

・合格発表(一次・二次検定、二次検定のみ):令和5年3月1日

■建設機械施工管理技術検定のスケジュール

「一般社団法人日本建設機械化協会」で実施される、建設機械施工管理技術検定のスケジュールをご紹介いたします。

1級技術検定

第一次検定(第二次検定の筆記試験を含む)

・申込受付:令和4年2月15日~3月31日

・試験日:令和4年6月19日

・合格発表:令和4年8月2日

第二次検定

・申込受付:令和4年2月15日~3月31日

・試験日:令和4年8月下旬~9月中旬頃

・合格発表:令和4年11月16日

2級技術検定

前期(一次検定・二次検定)

・申込受付:令和4年2月15日~3月31日

・試験日(一次検定第1回・二次検定筆記試験):令和4年6月19日

・試験日(二次検定実技試験):令和4年8月下旬~9月中旬頃

・合格発表(一次検定):令和4年8月2日

・合格発表(二次検定):令和4年11月16日

後期(一次検定第2回)

・申込受付:令和4年9月20日~10月20日

・試験日:令和5年1月15日

・合格発表:令和5年3月8日

まとめ

建設業で活躍するには資格を取得することが有効な近道であり、とくに施工管理を行うなら、施工管理技士資格はぜひ取得を目指したいものです。

令和4年の受験資格があるなら、チャレンジしみてはいかがでしょうか。