建築業法の改正により、新たに「技士補」という資格が創設されることになりました。

施工管理の仕事をするうえでまず目指したい資格といえば「施工管理技士」ですが、「技士補」とは読んで字のごとく「施工管理技士」を補佐するための資格です。

では、「技士補」とはどのような資格で、またいつから始まるのでしょうか?

そこで本記事では、新設される「技士補」の内容やいつから始まるのかなど、詳しく解説したいと思います。

技士補とはどんな資格でいつから始まる?

技士補とは、おもに大規模工事には必ず配置する必要がある「監理技術者」の補佐を目的として新設された資格で、2021年4月から始まります。

技士補の資格は、施工管理技士の試験制度の改正にともなって創設されるもので、施工管理技術検定を受けることで取得が可能になります。

■新しい試験制度と技士補の創設

2021年4月から施工管理技士の技術検定試験は、新しい制度に変わります。

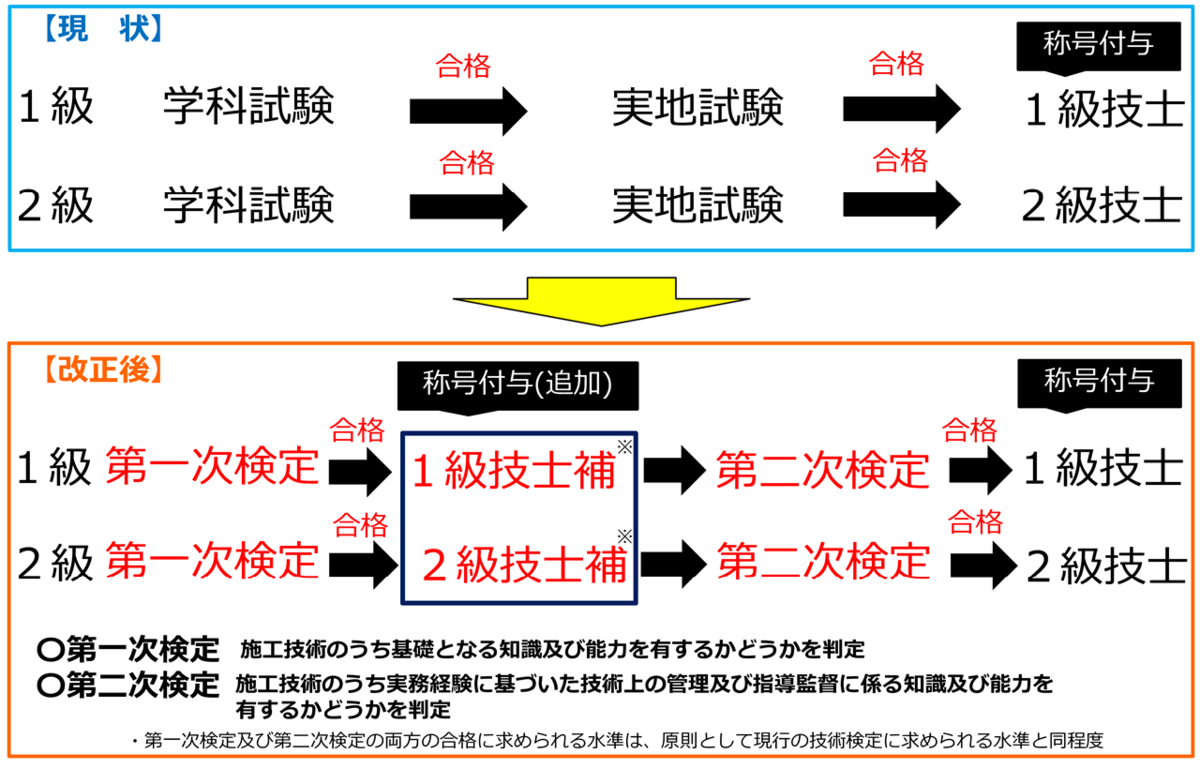

これまでの試験制度は「学科試験」と「実地試験」の両方を合格することで施工管理技士が取得できるという形式でした。

新制度では、これまで「学科試験」と「実地試験」だった名称が「第一次検定」と「第二次検定」へと変更されます。

そして、これら試験の結果によって取得できる資格が決定するわけですが、その内容は以下のようになります。

■1級技士補の配置で監理技術者の専任が緩和

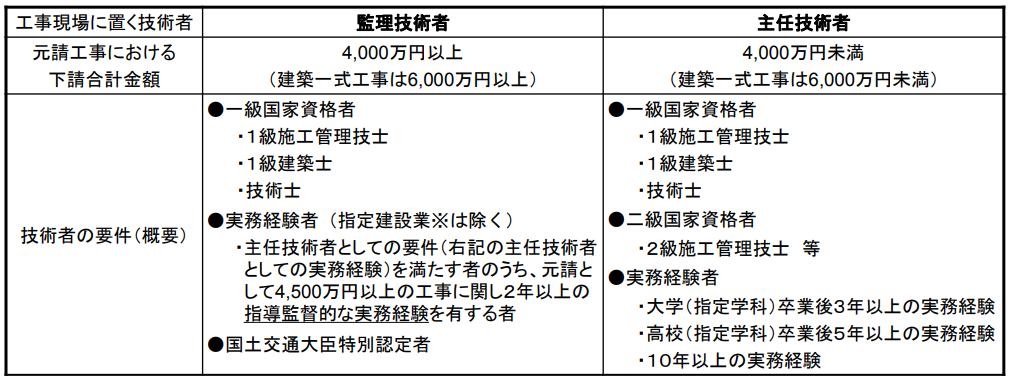

各工事現場には、施工の技術上の管理担当者として一定水準以上の知識や経験を有する「主任技術者」を配置することが建築業法によって定められています。

さらに、元請けが外注するときの総額が4,000万円以上になると、「主任技術者」に変わって「監理技術者」を配置しなくてはいけません。

出典:https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html

国土交通省:「専任技術者」資料

以上のように、下請け合計金額が4,000万円以上の比較的規模の大きい現場には、必ず専任の「監理技術者」の配置が必要になります。

しかし今回の改正により、「1級技士補」を専任で配置した場合、「監理技術者」は2つの現場を兼任できるようになりました。

技士補新設の背景

建設業界は慢性的な人材不足が深刻な問題となっています。

もちろん施工管理も同様で、なかでも重責を担う監理技術者も高齢化と人数の減少が懸念されています。

そのため将来の監理技術者を担う人材の確保は大きな課題であり、育成を急がなくてはいけません。

また施工管理技術検定の受験者数は減少しており、さらに合格者の平均年齢も徐々に高くなっています。

この傾向は他業種へ人材が流れているとも考えられるため、資格を取得しやすくすることで他業種への流出を抑える効果を狙った取り組みでもあるのです。

以上のように、人材不足を補うために新設された資格が技士補になります。

技士補の取得はキャリアアップのチャンス

新しい試験制度と技士補の創設にともない、第一次検定を合格するだけで技士補の資格を取得できるようになります。

そして1級技士補は、1級施工管理技士が条件のひとつである監理技術者の補佐という非常に責任の大きな仕事ができるようになります。

これは、資格取得の幅が広がるとともにキャリアアップのチャンスであり、また大きなモチベーションにもなるでしょう。

また新制度により、2級施工管理技士を取得すると実務経験に関係なく1級施工管理技術検定の第一次検定の受験が可能になります。

このことは、これまで必要とされていた実務経験が不足していても1級技士補になれるということで、つまり若年齢でも責任のある仕事が任される可能性があるということです。

技士補として経験を重ね、そのうえで監理技術者になれる1級国家資格を目指すこともステップアップの方法として効果的といえるでしょう。

まとめ

施工管理技士を補佐する新しい資格である技士補は、2021年の4月から始まります。

施工管理技士の試験は比較的難易度が高く、なかなか取得できない人も多いことから、新しい制度は活躍の場を広げる大きなチャンスといえます。

もちろん施工管理技士を取得することが目標になりますが、少しずつでも確実にステップアップできる環境はやりがいにつながるでしょう。

施工管理の仕事でキャリアアップを図るためにも、まずはチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

※この記事はリバイバル記事です。