建設工事では、多くの関係者がそれぞれの立場で役割を担っています。

なかでも「現場代理人」は、責任が大きく、非常に重要なポストを務める立場となります。

しかし「現場代理人」とは、具体的にどのような立場で、またどのような仕事をするのか、よくわからない人も多いのではないでしょうか?

そして、工事現場の柱ともいえる現場監督と違いはあるのでしょうか?

そこで本記事では、工事現場の「現場代理人」とはどのような人をいうのか、またその仕事内容や現場監督との違いについて解説したいと思います。

現場代理人とは?

そもそも代理とは、本人に代わって法律行為を行う制度であり、その権限を与えられた人が代理人となります。

そして、現場代理人とは、契約内容に基づき、工事の請負人である経営者の代理人となって工事現場における処理業務を行える権限を持つ人のことをいいます。

■現場代理人の権限について

本来であれば、請負人である経営者が現場に常駐し、契約に基づく決定を行うことが理想ですが、本人が細かく対応しながら進めていくのは現実的ではありません。

そのような内容を請負人に代わって決定する権限を与えられているのが現場代理人です。

また、現場代理人の意思表示は請負人が行うものとして扱われるため、権限だけでなく責任も重大なものになります。

■現場代理人の配置について

現場代理人は、請負人に代わって契約内容を適切に履行できるよう工事現場におけるあらゆる処理業務を行えますが、配置義務があるわけではありません。

公共工事では配置が義務となっていますが、その他民間工事はあくまでも配置が望ましいとされており、注文者と請負人との契約内容により決定することとなります。

そして、配置する場合は、注文者など相手側に対し、書面で通知しなくてはならないことも定められています。

■現場代理人の仕事内容

現場代理人の仕事は、請負契約の内容を適切に履行することです。

その権限はきわめて大きく、契約内容の変更や解除などを除いて、現場の運営に関する責任者としてあらゆる業務に携わることが可能です。

例えば、経営者の代理人として発注者の窓口となって対応したり、あるいは通常の施工管理業務を行ったりすることなどが挙げられます。

現場代理人と現場監督の違い

現場代理人と現場監督は、いずれも工事現場において責任のある立場であることに違いはありませんが、それぞれ置かれている立場は明確に異なります。

現場監督は、工事の工程や安全、品質などの施工管理業務を行う現場の責任者であり、その権限には制限があります。

一方、現場代理人は、経営者に代わるあらゆる業務を行えること、そして現場における意思決定がそのまま経営者の責任となるなど、きわめて大きな権限を与えられている点で大きく違うのです。

■主任技術者や監理技術者との違い

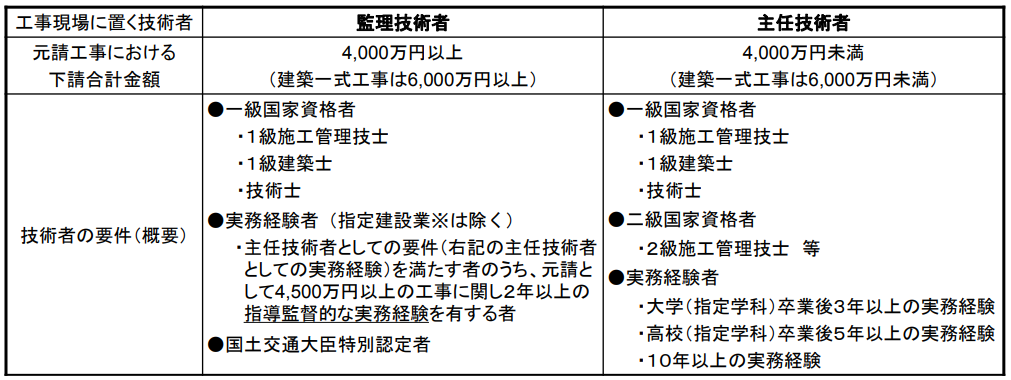

工事現場には、一定水準以上の知識や経験を有する主任技術者や監理技術者を配置しなくてはならないことが建設業法で定められています。

現場代理人や現場監督になるには資格や要件について規定はありませんが、主任技術者や監理技術者になるには必ず一定の要件を満たしていることが求められます。

その要件とは以下の通りです。

国土交通省:「専任技術者」資料

■現場代理人と現場監督は兼務が可能

現場代理人と現場監督は、主任技術者や監理技術者なども含めて兼務できるとされています。

法的な根拠があるのは主任技術者や監理技術者のみであり、また兼務が禁止されているわけでもありません。

よって、これらを1人で担当することも可能です。

ただし、兼務する場合でも、主任技術者や監理技術者になるには有資格者であることなど必要な要件を満たさなくてはなりません。

まとめ

現場代理人は、経営者の代理となって現場を運営する人のことです。

そのため、権限はきわめて大きく、現場代理人の行為はそのまま経営者の責任となってしまいます。

つまり、現場代理人は、現場における最高責任者といってもよいでしょう。

ただし、住宅工事などは、現場代理人を配置するケースは少ない傾向にあるようです。