施工管理の仕事に就くうえで取得しておきたい国家資格といえば「施工管理技士」になります。

「施工管理技士」にもいくつかの種類があり、なかでも電気工事に関する施工管理を行うなら「電気工事施工管理技士」を取得すると活躍のチャンスは増えるでしょう。

しかし「電気工事施工管理技士」は誰にでも取得できるわけではなく、一定の受験資格を満たし、そのうえで試験に合格する必要があります。

また「電気工事施工管理技士」の有資格者でなければできない仕事もあることは注目しておきたいポイントです。

そこで本記事では、「電気工事施工管理技士」の受験資格や取得するとできる仕事についてご紹介したいと思います。

電気工事施工管理技術検定の概要

電気施工管理技士は、7つの種類がある「施工管理技士」国家資格のうちのひとつになります。

電気施工管理技士は1級と2級に分かれており、技術検定試験は「一般財団法人建設業振興基金」によって実施されています。

建築・電気工事施工管理技術検定試験 | 一般財団法人建設業振興基金 試験研修本部

https://www.fcip-shiken.jp/index.html一般財団法人建設業振興基金は、国土交通大臣から指定試験機関の指定を受けて「建築施工管理技術検定試験」と「電気工事施工管理技術検定試験」を実施しています。

また、建築業法の改正にともなって施工管理技士の技術検定制度の見直しがあり、2021年から新しい制度になる点は注意しておきましょう。

大きく変わった点は、これまでの「学科試験」「実地試験」が「第一次検定」「第二次検定」へ名称変更されていること、「技士補」資格が新設されたことなどです。

電気工事施工管理技術検定には1級と2級があり、それぞれ「第一次検定」と「第二次検定」に分かれて実施されます。

「第一次検定」に合格すると「電気工事施工管理技士補」、「第二次検定」に合格すると「電気工事施工管理技士」の資格を取得できます。

1級電気工事施工管理技術検定の受験資格

1級電気工事施工管理技術検定の受験資格は第一次検定と第二次検定で内容が異なります。

■第一次検定

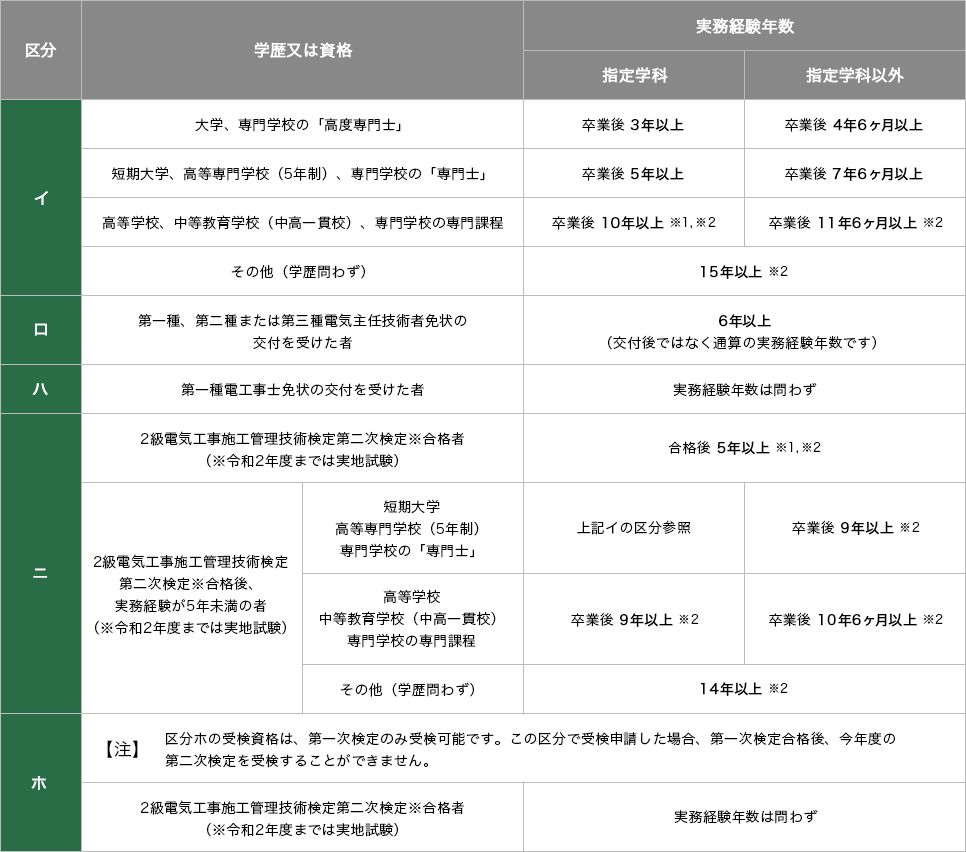

第一次検定の受験資格は、以下のイ~ホのいずれかに該当する人になります。

一般財団法人建設業振興基金:1級電気工事施工管理技術検定のご案内

■第二次検定

第二次検定の受験資格は、以下のいずれかに該当する人になります。

・本年度第一次検定の合格者【上記の区分イ~ニの受検資格で受検した者に限る】

・第一次検定免除者

2級電気工事施工管理技術検定の受験資格

2級電気施工管理技術検定試験には以下の通り3つの試験区分があり、いずれかを選択して申し込む必要があります。

- 第一次・第二次検定

- 第二次検定のみ

- 第一次検定のみ

■第一次・第二次検定

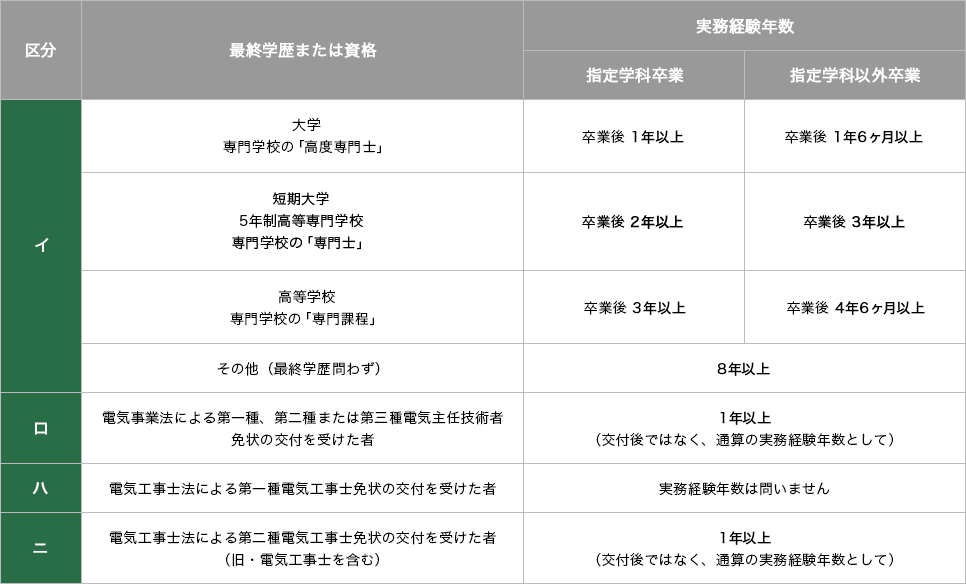

第一次・第二次検定の受験資格は、以下のイ〜二のいずれかに該当する人になります。

一般財団法人建設業振興基金:2級電気工事施工管理技術検定のご案内

■第二次検定のみ

第二次検定のみの受験資格は、以下のいずれかに該当する人になります。

・技術士法による技術士の第二次試験のうちで技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門に合格した者

・(令和2年度までの)2級電気工事施工管理技術検定試験の「学科試験のみ」受検の合格者で有効期間内の者

・2級電気工事施工管理技術検定の「第一次検定」合格者

■第一次検定のみ

第一次検定のみの受験資格は、以下の通りになります。

・試験実施年度において満17歳以上となる方

電気工事施工管理技士を取得するとできる仕事

電気工事施工管理技士は、おもに電気工事において施工計画を作成したり、また工程管理や品質管理、安全管理などの監督業務を行ったりする仕事です。

建設工事にはほぼ電気工事が必要であること、また生活を支える工事でもあることなどから、職業としての需要がきわめて高い点は大きな魅力といえるでしょう。

ただし、電気工事施工管理技士の1級と2級では、できる仕事の内容が変わってくる点では注意が必要です。

■1級電気工事施工管理技士ができる仕事

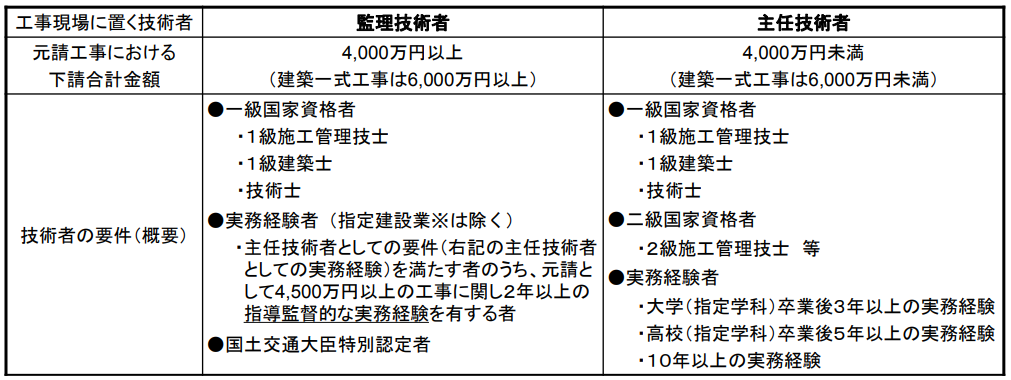

1級電気工事施工管理技士は、一定以上の技術水準を確保するために現場へ配置される技術者である「主任技術者」および「監理技術者」になることができます。

「主任技術者」とは、工事現場における施工技術に関わる管理担当者のことで、建築業法によって配置が義務付けられています。

また元請として外注金額の合計が4,000万円以上の現場には、「主任技術者」に変わって「監理技術者」の配置が必要となります。

なお、「主任技術者」と「管理技術者」になるための条件は以下の通りになります。

国土交通省:「専任技術者」資料

■2級電気工事施工管理技士ができる仕事

2級電気工事施工管理技士は、「主任技術者」になることができます。

「監理技術者」になるには1級電気工事施工管理技士の取得が必要で、2級電気工事施工管理技士だけではなれません。

まとめ

電気工事施工管理技士の仕事は建設工事において欠かせませんが、人手不足と高齢化が大きな課題となっています。

このことは建設業界に共通した課題であり、優秀な人材を確保することは急務な状況です。

また新しく導入される技術の多くは電気に依存するものばかりで、今後も需要は多様化することが予想されます。

そういった意味でも電気工事は魅力が大きく、とくに電気工事施工管理技士などの有資格者は活躍の幅がますます広がっていくでしょう。

※この記事はリバイバル記事です。