何の仕事でもトラブルは付き物ですが、住宅の場合、高価な商品な上に、取引期間が長く、お客様とのやり取りがとても多い特徴があります。そのため、お客様との言った言わないなどの細かいトラブルなど、建築業界はクレーム産業と一般的に言われています。

これから住宅販売営業に転職する際、どのようなトラブルがあるのか分からないと不安ですよね。この記事では、実際のトラブル事例や、そのための回避方法などをご紹介いたします。

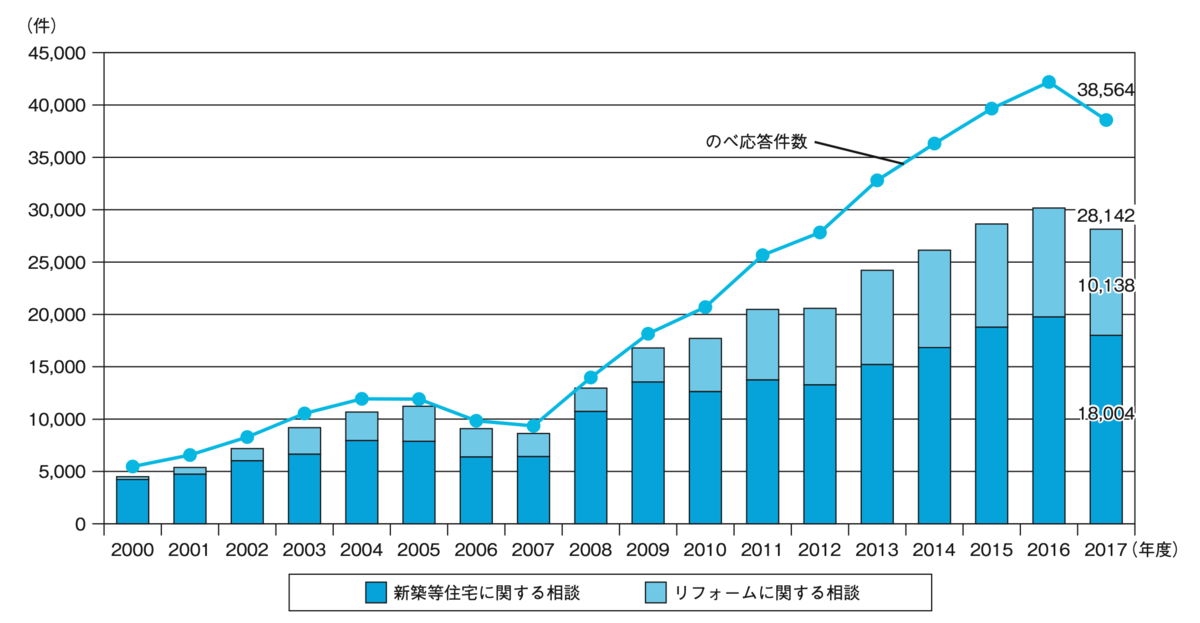

新築住宅に関するトラブルの相談件数は、年間1万8千件以上

クレーム産業と言われていますが、どの程度相談件数があるのでしょうか。公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センターが発表している新築住宅に関する相談件数は、2017年度の時点で1万8千件となっています。年々相談件数が増加傾向にあるため、企業や社員がお客様の不安を事前に払拭する努力が求められています。

ただ相談件数が多いからといって、過度に敬遠する必要はありません。このデータは相談件数であって、小さい疑問点やすぐに解決するトラブルなども含まれているからです。裁判などに発展することなどは稀な事例になります。

転職を考える際、どのようなトラブルがあり、どのように対処していくのかを事前に知ることで、お客様により良いサービスが提供できるようにしていきましょう。

(引用)公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター

営業マンが直面するトラブル事例と回避方法

住宅のトラブルには、事務や営業、職人、様々な人が関わる以上、様々な場面で起こります。ここでは営業マンが直面するであろうトラブル事例をご紹介いたします。

■言った言わないのトラブル

トラブルの中でも非常に多いものです。例えば、当初の設計図面から設備の一部を変更する旨を伝えていたのに、実際には設計図面のものがそのまま施工されていた。や、壁紙など細かい色の変更を直前に行っが、施工は元の打ち合わせの色だったなど。

営業マンが忘れてしまった場合もありますが、お客様も最終的にどっちを選んだのか忘れてしまっている場合もよくあります。このような言った言わない問題は、変更するにも費用が発生してしまうためなかなか解決できないと言った場合もあります。

このようなトラブルの回避方法は、お客様とのやりとりを必ず記録として残したものしか対応しないとお客様に伝えることです。重要なのは、お客様がその記録を見れるか否かです。たとえ営業マンがメモを取ることを徹底していても、必ずミスは起こります。そこでこのミスを防ぐために、お客様にもそのミスを防ぐために記録を双方で確認できるようにしておくことが良いです。色の変更、設備の変更などは必ず写真を記録として残すことが、製品番号の記載ミスなども防ぐことができるため良いでしょう。

■施工ミス、下請け会社のミス

施工ミスなども非常に多いトラブルになります。発注内容と違う商品が現場に届いてしまったり、現場での施工で商品に傷が付いてしまったなどが起こります。これらは下請け業者が報告を行なってくれれば良いのですが、この報告を行わず、お客様が最初に発見しトラブルになることが多いです。

ここで問題なのは、お客様が最初に発見してしまったという点です。例えば営業マンが先にミスを発見した場合はどうでしょうか。営業マンからお客様に、「職人等の不手際でミスがあったため、この部分は少し施工が遅れます。」などの説明を事前に行えば、お客様はよく管理して手配をしてくれている良い営業マンだと感じます。

施工ミス等のトラブルは、お客様より前に事前にチェックを行うということで大半が解決できるでしょう。

お客様への真摯な対応がトラブルを未然に防ぐ

お客様は、営業マンがしっかりお客様目線で動いてくれているのかを敏感に察知します。何千万という買い物をしているわけですので、不安や心配と同時に、営業や会社に対してそれ相応の対応をしてもらえると当然思っています。(100円の商品に対してそこまで不安にならないですよね)

ミスがあったときには謝罪し、お客様が安心満足できるよう動いていることをアピールする事は、信頼構築はもちろん、お客様が不安にならないためには必要な事です。

トラブルを解決する力も営業には必要

営業はただ売れば良いというわけではありません。トラブルを解決する力もお客様に評価される事で紹介があったり、営業マン自身も自信を付けることができ、より良いご提案ができるようになります。

そのために住宅関連の知識や、細かいトラブル事例、お客様を満足させるためにどのようなことができるのかを常に考えていくことが必要です。

まとめ

住宅業界はクレーム産業と言われますが、事前にトラブル回避のために対策をとっていれば、すぐに解決できることがほとんどです。しかし、このような簡単ですが細かいことをできていない営業マンが多いためトラブルが多いのかもしれません。

反対に、このような細かい気配りなどができるようになれば、他の営業マンと差がつき、良い結果が残せるようになります。少しでも転職の参考になれば幸いです。

※この記事はリバイバル記事です。