工事現場で起こる労災事故で多いのは、「墜落、転落」によるものです。

そのため、とくに高所作業における安全対策が重要になります。

そして、これまでも高所作業の安全対策として必需品であった「安全帯」は、労働安全衛生法の改正により「フルハーネス型」の着用が義務付けられることになりました。

では、この「フルハーネス型」とはどのようなものなのでしょうか?

また、完全に着用しなければならないのはいつからでしょうか?

そこで本記事では、「フルハーネス型」とはどのようなものなのか、そして着用の義務化はいつからなのか、詳しく解説したいと思います。

フルハーネス型とはなに?

まず安全帯とは、高所作業を行うときに装着することにより、作業者の墜落を防ぐ保護具をいいます。

安全帯には、大きく「胴ベルト型」と「フルハーネス型」があります。

これまで主流だったのは「胴ベルト型」ですが、2019年に施工された改正労働安全衛生法により、原則として「フルハーネス型」の着用が義務化されることになりました。

「胴ベルト型」とは、胴まわりのベルトにランヤード(命綱)を接続したものになります。

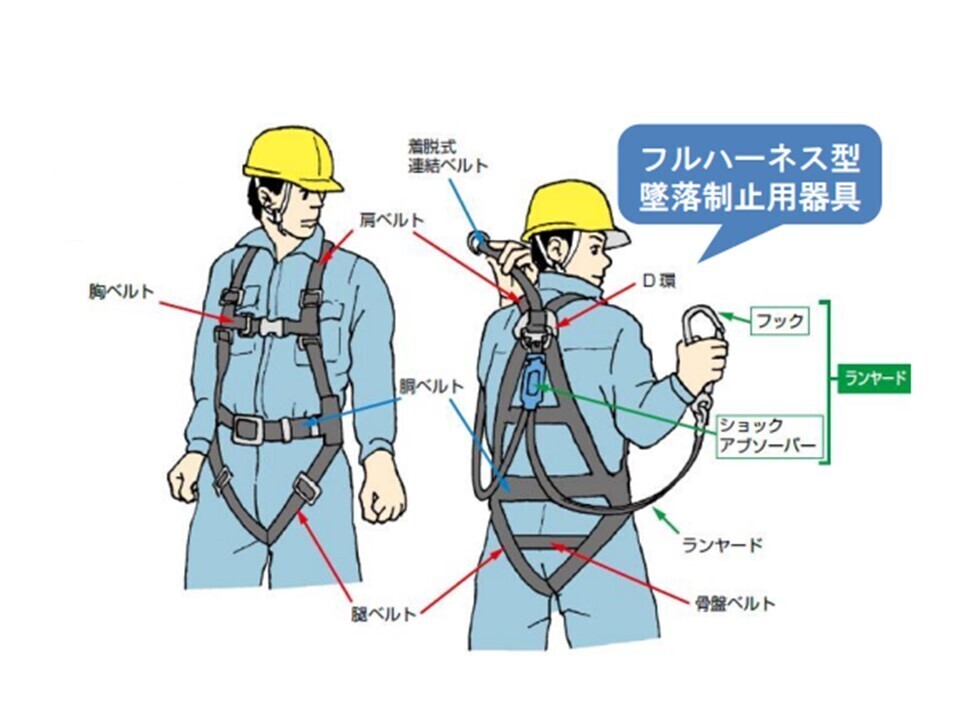

一方、「フルハーネス型」とは、胴まわりのベルトの他にも肩ベルトや腿ベルトなどを通すことで、より安全性を高められるというものです。

厚生労働省:「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」より

「フルハーネス型」がなぜ安全性が高いのかというと、全身で落下をしっかりと防げること、そして墜落時の衝撃を分散できることなどがその理由です。

従来の「胴ベルト型」は、墜落すると衝撃は胴部分に集中してしまううえ、固定が不十分なら抜け落ちてしまうかもしれません。

また、場合によっては逆さまになった状態で宙づりになる可能性もあります。

以上のように「フルハーネス型」の優れた安全性が、高所作業時の事故防止に有効なのです。

フルハーネス型の着用義務化はいつから?

「フルハーネス型」の着用が義務化されるのは、2022年1月2日からです。

改正労働安全衛生法は2019年に施工されましたが、3年程度の猶予期間が設けられています。

2022年1月2日以降は、新規格に適合しない製品の販売や使用が禁止され、原則として高所作業時は「フルハーネス型」を着用しなくてはなりません。

ただし、地面に到達する恐れのある高さでは使用できないことから、6.75m以下の作業は「胴ベルト型」を使用できるとしています。

■安全帯の名称は「墜落制止用器具」に変更

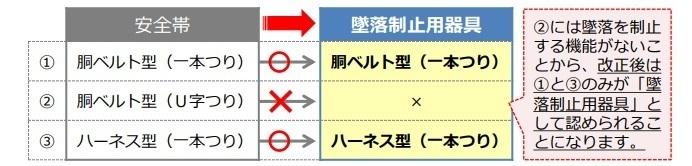

労働安全衛生法の改正とともに、安全帯という名称も「墜落制止用器具」と変更されることになりました。

また、これまで安全帯に含まれていた「胴ベルト型(U字つり)」は、墜落を制止する機能がないとして「ワークポジショニング器具」となっています。

厚生労働省:「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」より

■特別教育を受ける必要がある

高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難な場合、「フルハーネス型」を使って行う作業(ロープ高所作業を除く)にかかわる作業員は、「安全衛生特別教育」を受ける必要があります。

「安全衛生特別教育」は、社外の各都道府県にある登録教習機関で受講できますが、社内で実施することも可能です。

ただし、社内で実施する場合は、内容を熟知した人が実施することや、受講者の記録を3年間保存することなどいくつかのルールが定められている点は注意しておかなければなりません。

「安全衛生特別教育」は、学科が4.5時間、実技が1.5時間の6時間となります。

この特別教育は、「フルハーネス型」を使用する作業にかかわる作業員が対象となるため、例えば6.75m以下の作業を行うケースでは受ける必要はありません。

とはいえ、特別教育を受けずに「フルハーネス型」の着用が必要な作業を行うと、労働安全衛生法違反となり罰則の対象となります。

よって、高所作業を行う機会の多い人であれば、できるだけ早いタイミングで受講しておくべきでしょう。

まとめ

「フルハーネス型」の着用が義務化されると、新しい規格のものしか使えなくなります。

これまでの「胴ベルト型」と比べると装着が面倒にはなりますが、命を守るためには必要な措置といえるでしょう。

工事現場での作業は安全第一です。

安全帯やヘルメットなどの保護具だけでなく、作業員自身の安全に対する意識向上を図ることも重要になります。