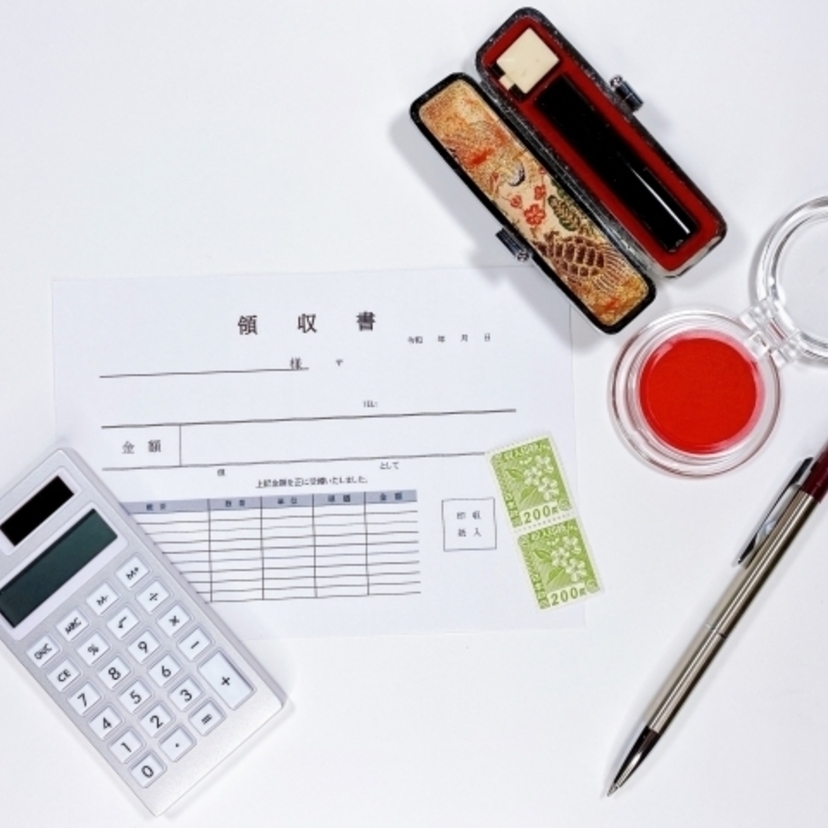

収入印紙について

収入印紙とは、税金の支払いなどを行うための切手のような紙のことを言います。国が発行しているもので、郵便局やコンビニで購入することができます。

収入印紙は、課税文書に対して支払う税金を納めるために使用します。税金は、一般的には消費税や所得税など、確定申告により税務署に納めるものが多いですが、この収入印紙は、切手のようなものを購入することで税金を納めたことになります。

収入印紙の使い方は、領収書に貼り付けて、割印を押すというものです。割印を押さなければ税を納めたことになりません。理由は、収入印紙の再利用を防ぐためです。割印がなければ他の書類にも回して使えることになってしまいます。

■収入印紙が必要な課税文書とは

収入印紙は、全ての取引文書に必要というわけではなく、課税文書と言われるものに使用します。課税文書は国税庁により1号から20号までの分類がなされています。

・1号文書

1号文書は、不動産や鉱業権などの無形財産権に関する契約書、土地の賃借権、金銭借用書、運送に関する契約書と定められています。

・2号文書

2号文書は、請負契約書にあたります。スポーツ選手、俳優、ミュージシャンなどが行う契約書もしくは、工事請負契約書などが当てはまります。

・4号文書

4号文書は、株券、出資証券、社債権、投資信託などの受益証券になります。

・7号文書

7号文書は、業務委託契約書など、継続的な取引に買わされるもの契約書です。印紙税は一律で4000円になります。

・10号文書

10号文書は保健証券で、印紙税は一律の200円となっています。

・16号文書

16号文書は、配当金の領収書・振り込み通知書で、200円の印紙税となります。

・17号文書

17号文書は、商品などの売り上げ代金にかかる金銭または、有価証券の受取り書のことで、よくある領収書です。

・受け取り金額が5万円以上の領収書

また、領収書に関しては、5万円以上の領収書への収入印紙の発布が必要です。

■領収書の収入印紙額

領収書の記載金額に応じて、収入印紙の額も変わってきます。

5万円未満 非課税

5~100万円 200円

100~200万円 400円

200~500万円 600円

500~1000万円 2000円

ちなみに消費税は抜きの計算で収入印紙は計算されます。例えば、税抜き48,000円で税込52,800円であれば、非課税ということになります。

■請負契約の収入印紙額

契約書の中でも、請負契約は課税文書になります。領収証のように、記載金額に応じて、収入印紙税が変わります。

1万円未満 非課税

1~100万円 200円

100~200万円 400円

200~300万円 1,000円

300~500万円 2,000円

500~1000万円 1万円

1000~5000万円 2万円

5,000~1億円 6万円

1億円~5億円 10万円

5億円~10億円 20万円

10億円~50億円 40万円

50億円を超えるもの 60万円

と最高額はなんと60万円にも登ります。課税文書にしっかりと収入印紙を貼っていないと、多額の税金漏れも発生してしまうため、1つ1つの書類を注意して管理しましょう。

■印紙税を払わない場合

印紙税を納めなかった場合、過怠税が課されます。通常の3倍の額の支払いが命じられます。

電子契約では、収入印紙は不要

印紙税法では、電子契約における契約書には収入印紙が不要とされています。厳密には、電子契約において不要とは記載されていませんが、文書を作成することに対して税金がかかると明記されているため、電子契約には収入印紙は不要になります。

電子契約書をコピーしたとしても、それに印鑑を押して正式文書としない限り、収入印紙は必要ではありません。

契約書をクラウドサインなどを導入することにより、印紙税の経費削減を行うことができる企業も多くあります。1件の契約で2000円などの収入印紙を月に50件以上貼っている場合、これら全てを電子契約とした場合には、10万円の経費削減が可能です。

住宅系事務での収入印紙

住宅系建設会社では、工事請負契約書、領収書に主に収入印紙が必要になります。

請求書、納品書、見積書などの書類には、収入印紙は必要ありません。ただし、請求書兼領収書などの場合には、収入印紙が必要になりますので、注意しましょう。

※この記事はリバイバル記事です。