新型コロナウィルスの大流行にともない、わたしたちの働き方は大きな変化を余儀なくされました。

とくにテレワークの必要性が高まるなか、建設業界においても導入に向けた取り組みが行われつつあります。

しかし、建設業界の仕事といえば現場作業が中心となることから、テレワークは難しいと考える人も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、建設業界でテレワークの導入はどこまでできるのか、また導入に向けた取り組み方などもご紹介したいと思います。

そもそもテレワークとは?

そもそもテレワークとは、ICT(情報通信技術)を利用することで時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のことをいいます。

国が主導して推し進めている「働き方改革」を実現するうえでも、テレワークを定着させることは重要な課題といえるでしょう。

テレワークには、以下の通り大きく3つの種類があります。

- 在宅勤務

- サテライトオフィス勤務

- モバイル勤務

■在宅勤務

在宅勤務とは、オフィスへ通勤するのではなく自宅を就業場所として働く方法です。

テレワークといえば、この在宅勤務という形態を思い浮かべる人が多いかもしれません。

■サテライトオフィス勤務

サテライトオフィス勤務とは、コワーキングスペースなどの施設を活用して働く方法です。

■モバイル勤務

モバイル勤務とは、時間や場所に関係なくノートパソコンやスマホを利用するなどして働く方法です。

移動中やカフェなどあらゆるシーンで活用できる点で実用性が高いといえますが、建設業界でも現場で行う事務的な作業などはこの労働形態と重なる部分も多いでしょう。

建設業界でテレワークの導入はどこまでできる?

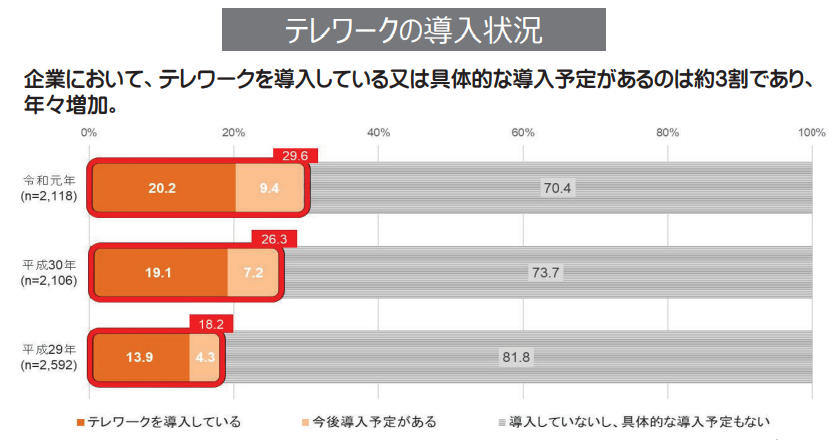

総務省から発表された「令和元年通信利用動向調査の結果」によると、企業のテレワーク導入状況は年々増加傾向にあるものの、まだ全体の3割程度にとどまっています。

総務省:令和元年通信利用動向調査の結果

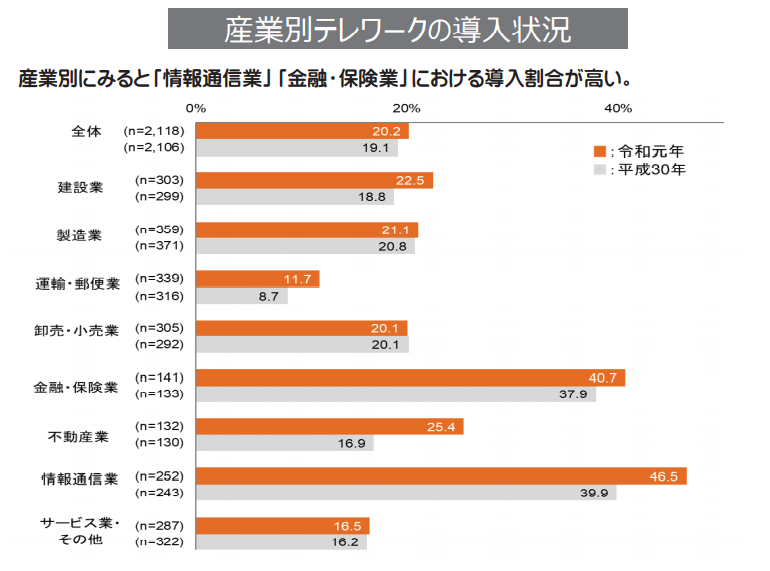

また、産業別に見ると、建設業は22.5%と一部の導入が進んでいる産業と比較しても遅れをとっていることがわかります。

総務省:令和元年通信利用動向調査の結果

建設業界は人手不足と高齢化が深刻な課題であるだけに、効率化を強く推し進めるためにもテレワーク化への取り組みは重要なポイントになるでしょう。

そして、建設業界でテレワーク化を考えるときには業務ごとに検討する必要があります。

大きくは「オフィスでの作業」と「現場での作業」に分類できますが、それぞれのテレワーク導入について考えてみたいと思います。

■オフィスでの作業のテレワーク化について

建設業のオフィスでの作業といえば、CADによる図面作成やその他資料作成など事務作業になります。

これらは、基本的にPCを使用する作業になるため、テレワーク化することは比較的簡単にできるでしょう。

自宅のインターネット環境の整備やセキュリティ対策は必要ですが、クラウド上でデータを共有したり、Web会議システムなどを活用したりすることで行えます。

オフィスでの作業をテレワーク化できると、交通費や残業代などのコスト削減につながり、また時間にも余裕が生まれることで生産性の向上にも期待できるでしょう。

■現場での作業のテレワーク化について

現場での作業は、いわゆる職人と呼ばれる現場作業員による施工や現場監督などが行う施工管理になります。

これらは、実際に人の手によって行わなければならないことが多いため、テレワーク化することは簡単ではないでしょう。

施工はもちろん、施工管理も実際に現場でチェックしないと十分な品質を確保できなくなる可能性があります。

ただし、一部の業務についてはテレワーク化も可能です。

例えば、現場ではノートパソコンやタブレットなどを活用した写真管理や発注業務、そして自宅では図面チェックや資料作成などが挙げられます。

要するに、現場でなくても行える作業をできるだけテレワーク化することが、業務の効率化を図り、長時間労働の是正につながるといえるでしょう。

まとめ

建設業界のテレワークは業務の内容ごとに検討しなくてはなりませんが、できる範囲で進めていく必要があります。

とはいえ、現場での作業については、品質や安全を考えるうえでもテレワークの導入は難しい部分が多いでしょう。

しかし、ITを駆使することで業務の効率化は図れます。

今後、IT化などで遅れをとり古い体質を改善できない建設業者は、あらゆる面で取り残されることになるかもしれません。

※この記事はリバイバル記事です。