超高齢化社会の到来とともに、バリアフリー住宅のニーズが高まっています。

しかし、バリアフリー住宅とは具体的にどのようなものなのかよくわからないという人も多いのではないでしょうか?

一般的にバリアフリー住宅とは、高齢者や障がい者にとって障壁をなるものを取り除き、安心で安全な生活をサポートする住まいのことをいいます。

住まいのバリアフリー化は、これからの住宅業界にとって新しい需要であり、時代のニーズと捉えていく必要があります。

そこで本記事では、バリアフリー住宅とは具体的にどのようなものなのか、おもに高齢化を支えるための視点からご紹介したいと思います。

高齢化を支えるバリアフリー住宅の必要性

高齢者にとってのバリアフリー住宅とは、住居内に潜む危険な状態を適切に取り除き、移動やその他の行動を補助するための機能を付加した住まいのことをいいます。

高齢化の進行は今後ますます加速していくことは明らかであり、またとくに注意しなくてはいけないのは家庭内事故を防止することです。

高齢者の家庭内事故は非常に多く、ひとたび起こると重大なけがにつながることも珍しくありません。

超高齢社会に適した住まいづくりは、高齢者とその家族にとって、快適な生活を確保するためにも必要なことなのです。

■高齢化の状況について

政府の発表によると、2019年10月1日時点の日本の総人口は1億2,617万人で、そのうち65歳以上人口は3,589万人と高齢化率は28.4%となっています。

今後も人口減少と高齢化が継続することにより、高齢化率は2030年には31.2%、2040年には35.3%にまでのぼるとの推計もあります。

■高齢者の家庭内事故について

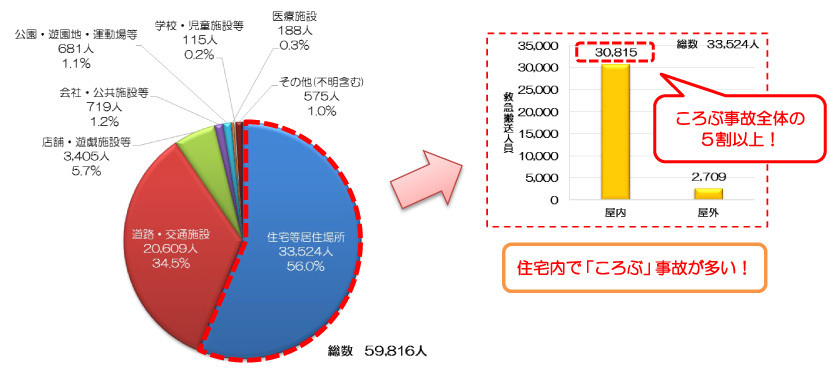

東京消防庁のデータによると、救急搬送された高齢者の事故が発生した場所は「住宅等居住場所」が最も多いとあります。

また住宅内での事故原因の半数以上が「ころぶ」であることから、段差などとくに足元の危険性がうかがえます。

高齢化による身体機能の低下から、住み慣れた空間であっても安全ではなくなることは珍しくありません。

このような背景からも、高齢者が暮らす住宅ではバリアフリー導入を急ぐ必要があるでしょう。

東京消防庁:救急搬送データからみる高齢者の事故

高齢化を支えるバリアフリー住宅の具体的な内容

バリアフリー住宅の具体的な内容について簡単にご紹介いたします。

■段差の解消

足元の段差をできるだけなくし、つまずきによる事故防止を図ります。

おもに出入り口の建具下をフラットにすることや、浴槽の高さを低くすることなどが挙げられます。

また同時に床材を滑りにくくすることなども効果的です。

■手すりの設置

移動やその他行動を補助し住居内を自由に動きやすくし、そして「ころぶ」ことによる事故の防止を図ります。

おもに玄関やトイレ、浴室、階段などへの設置が挙げられます。

家庭内事故で多い「ころぶ」ことを防ぐためにも、段差の解消や手すりの設置などは優先的に行う必要があるでしょう。

■間取りや動線の設計

高齢者の日常の動線をできるだけ小さくすることで、スムーズな行動をサポートします。

とくに高齢者の寝室は、生活に欠かせないトイレや浴室などの場所を近くに配置しておくと非常に便利です。

何でも自力で行動できる環境は、体力の維持につながるとともに介護予防にも効果を発揮します。

■温度差の解消

高齢者にとってリスクの高い家庭内事故に「ヒートショック」があります。

「ヒートショック」とは、おもに急激な温度差によって起こる血圧の乱高下が原因の健康障害のことをいいます。

効果的な「ヒートショック」対策は、住居内に温度差をつくらないことです。

そのためには、建物の断熱性能を高め、外部に逃げていく熱をできるだけ少なくする必要があります。

いわば、温度のバリアフリーであり、高齢者が暮らす住まいであれば事故防止のためにも必ず検討しておきたいポイントです。

まとめ

超高齢化社会の到来にともなう住宅のバリアフリー化は重要な課題あり、とくに優先して取り組むべきことといえます。

国としても、バリアフリー性やその他性能で一定以上の基準を満たす住宅を「長期優良住宅」と認定し、税制優遇措置を設けるなど積極的に普及を促進しています。

住宅市場は人口減少の影響から新築需要は減ることが予想されますが、一方で高齢化にともなうバリアフリー住宅など新たな需要が拡大している点では注目です。

※この記事はリバイバル記事です。