2020年の建築業法改正により施工管理技士の技術検定制度で見直しが行われ、2021年4月から新しい制度での技術検定が開始することが決まっています。

新制度は、これまでよりも受験資格が緩和され多くの人が受験できるようになったことや、新たな資格が設けられたことなどがおもな内容となっています。

また試験科目にも若干の変更が加えられているため、今後の対策も変わってくるでしょう。

そこで本記事では、2021年から始まる施工管理技士の新しい試験制度について徹底解説したいと思います。

【2021年版】施工管理技士の新しい試験制度とは

2021年から始まる施工管理技士の新しい試験制度のポイントは、以下の通り大きく4つです。

- 「学科試験」「実地試験」は「第一次検定」「第二次検定」に名称変更

- 「技士補」の新設

- 受験資格の緩和

- 試験科目の変更

■「学科試験」「実地試験」は「第一次検定」「第二次検定」に名称変更

建築施工管理技術検定は、旧制度で行われていた「学科試験」と「実地試験」が、新制度で「第一次検定」と「第二次検定」に名称が変わっています。

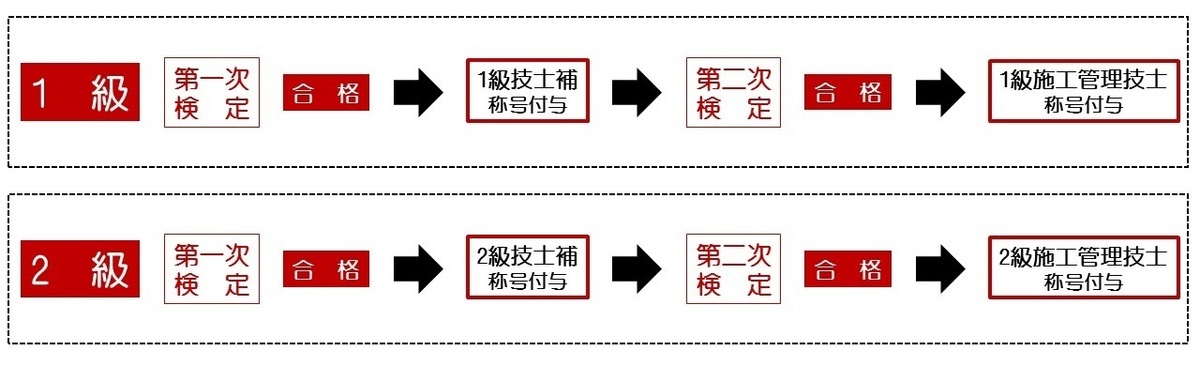

■「技士補」の新設

建築施工管理技術検定の新制度から「技士補」の取得が可能となっています。

「技士補」は建築施工管理技術検定の「第一次検定」を合格することで与えられる資格です。

そのうえで「第二次検定」を合格すると「建築施工管理技士」が与えられます。

今回の建築業法改正により、専任の「技士補」を現場に設置した場合、監理技術者は2つの現場まで兼任ができるようになりました。

■受験資格の緩和

建築施工管理技術検定の新制度から、受験資格について一部緩和されており柔軟な対応が可能となっています。

第一次検定の免除

「第一次検定」を合格した後の免除期間が改正され、無期限免除となっています。

旧制度では、「学科試験」に合格し「実地試験」が不合格だった場合、翌年の技術検定に限り、「学科試験」を免除して「実地試験」のみの受験が可能でした。

しかし翌年も「実地試験」が不合格だった場合、さらにその翌年からは「学科試験」から受け直す必要があったのです。

新制度からは、「第一次検定」に合格すると無期限で免除されることになり、いつでも「第二次検定」から受験することが可能となりました。

2級施工管理技士取得後すぐに1級の第一次検定受験が可能

「2級施工管理技士」資格を取得すると、必要とされる実務経験がなくても1級の「第一次検定」をすぐに受験できるようになっています。

1級の「第一次検定」を合格すれば「1級技士補」を取得できるため、その後に必要な実務経験(2級の第二次検定合格後5年以上)を経て、「1級施工管理技士」取得を目指すことも可能です。

■試験科目の変更

建築施工管理技術検定の新制度から、試験の内容も若干変わっています。

旧制度と新制度での試験内容の違いを解説いたします。

旧制度の技術検定の内容

- 学科試験

「建築学等」「施工管理法」「法規」の知識問題(マークシート方式)

- 実地試験

「施工管理法」の能力問題(記述式)

新制度の技術検定の内容

- 第一次検定

「建築学等」「施工管理法」「法規」の知識問題(マークシート方式)

「施工管理法」の能力問題(マークシート方式)

- 第二次検定

「施工管理法」の知識問題(マークシート方式)

「施工管理法」の能力問題(記述式)

【2021年度】建築施工管理技術検定のスケジュール

2021年度の建築施工管理技術検定のスケジュールについてご紹介いたします。

■1級建築施工管理技術検定

1級建築施工管理技術検定のスケジュールは以下の通りです。

- 申込受付期間

2021年1月29日(金)~2月12日(金)

- 試験日

第一次検定:2021年6月13日(日)

第二次検定:2021年10月17日(日)

- 合格発表日

第一次検定:2021年7月16日(金)

第二次検定:2022年1月28日(金)

■2級建築施工管理技術検定

2級建築施工管理技術検定は「第一次検定のみ」「第一次・第二次検定」「第二次検定のみ(第一次検定免除)」の3つの試験区分があり、いずれか選択して申し込む必要があります。

また「第一次検定のみ」は「前期」「後期」の2回の実施、そして「第一次・第二次検定」は「第一次検定」と「第二次検定」が同日の実施となります。

第一次検定のみ(前期)

- 申込受付期間

2021年1月29日(金)~2月12日(金)

- 試験日

2021年6月13日(日)

- 合格発表日

2021年7月6日(火)

第一次検定のみ(後期)

- 申込受付期間

2021年7月 6日(火)~7月20日(火)

- 試験日

2021年11月14日(日)

- 合格発表日

2022年1月21日(金)

第一次・第二次検定

- 申込受付期間

2021年7月 6日(火)~7月20日(火)

- 試験日

2021年11月14日(日)

- 合格発表日

2022年1月28日(金)

第二次検定のみ(前年度学科のみ合格者)

- 申込受付期間

2021年1月29日(金)~2月12日(金)

- 試験日

2021年11月14日(日)

- 合格発表日

2022年1月28日(金)

まとめ

「施工管理技士」の新しい試験制度が導入され、多くの人に受験のチャンスが与えられるようになりました。

また「技士補」が新設されたことで、より活躍の場が広がったといえるでしょう。

施工管理の仕事でステップアップするなら、「施工管理技士」は必ず目指したい資格です。

受験資格を満たすようなら、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

※この記事はリバイバル記事です。