建設業界で活躍する近道となるのは、なんといっても資格を取得することでしょう。

とくに、施工管理として大きな仕事に取り組みたいという人には、「施工管理技士」資格が有効です。

また、「施工管理技士」資格には7つの種類があり、近年注目を集めているものに「造園工管理技士」があります。

「造園施工管理技士」とは、樹木の植栽や庭園、緑地などを築造する造園工事の施工管理に携わるための資格です。

とはいえ、「造園施工管理技士」は誰にでも取得できるわけではなく、一定の条件を満たしたうえで試験に合格しなくてはなりません。

そこで本記事では、「造園施工管理技士」の受験資格や取得するとできる仕事についてご紹介したいと思います。

造園施工管理技士とは

そもそも造園工事とは、個人の邸宅の庭園にはじまり、公園や建物の屋上緑化などを行う工事のことをいい、29種類ある建設業種のひとつです。

造園工事には、例えば以下のような工事が含まれます。

- 植栽工事

- 地被工事

- 景石工事

- 地ごしらえ工事

- 公園設備工事など

以上のように造園工事の仕事は、非常に幅広く、また景観をつくる工事であるため、専門的な知識が必要となります。

そして、造園工事における、工程や安全、品質、原価などを管理する業務を担当するうえで取得しておきたい資格が造園施工管理技士です。

造園施工管理技術検定の概要

造園施工管理技士は7種類の「施工管理技士」国家資格のひとつであり、技術検定試験は「一般財団法人全国建設研修センター」で実施されています。

一般財団法人 全国建設研修センター(JCTC)は、国づくり・まちづくり並びにこれに携わる人材の育成に全力で取り組んでいます。

造園施工管理技士には1級と2級があります。

また、造園施工管理技術検定は、2021年度から新しい試験制度となって始まっています。

新しい試験制度とは、これまで「学科」と「実地」だった試験が「第一次検定」と「第二次検定」に名称が変わったこと、そして、新たな称号として「技士補」が加わったことなどです。

具体的には、造園施工管理技士検定試験の「第一次検定」を合格すると「技士補」、さらに「第二次検定」を合格すると「施工管理技士」の称号を得られるといった内容になります。

■1級造園施工管理技術検定の概要について

1級造園施工管理技術検定では、一定の受験資格を満たし、技術検定の「第一次検定」を合格すると「1級造園施工管理技士補」、さらに「第二次検定」を合格すると「1級造園施工管理技士」の称号を得られます。

受験資格に関する詳しい内容は、一般財団法人全国建設研修センターの「1級造園施工管理技術検定」を確認してください。

■2級造園施工管理技術検定の概要について

2級造園施工管理技術検定では、一定の受験資格を満たし、技術検定の「第一次検定」を合格すると「2級造園施工管理技士補」、さらに「第二次検定」を合格すると「2級造園施工管理技士」の称号を得られます。

受験資格に関する詳しい内容は、一般財団法人全国建設研修センターの「2級造園施工管理技術検定」を確認してください。

造園施工管理技士を取得するとできる仕事

造園施工管理技士とは、造園工事を適切に進めるための管理を行うための資格です。

しかし、必ずしも資格を持っていないとできない仕事ではありません。

一方、有資格者でないとできない仕事もあり、その内容とは「主任技術者」や「監理技術者」になれることです。

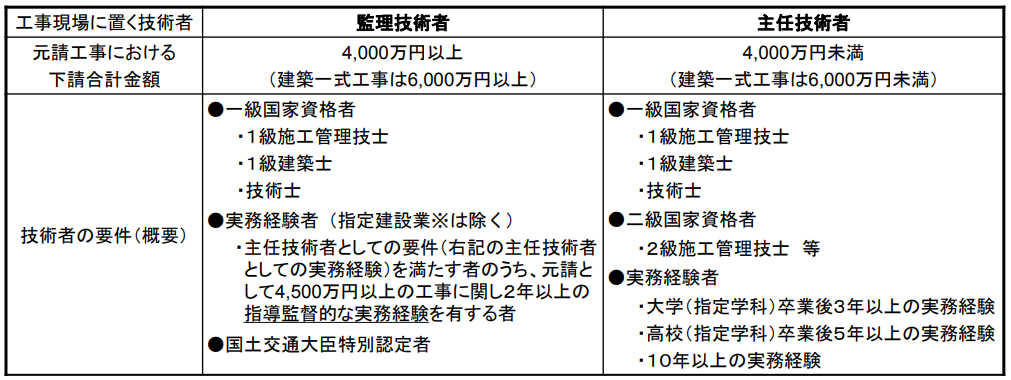

「主任技術者」とは、工事現場において、一定以上の施工技術水準を管理するために設置が義務付けられている技術者をいいます。

「監理技術者」とは、元請で下請契約の外注金額の合計が4,000万円以上の現場の場合に「主任技術者」に変わって設置しなくてはならない技術者です。

なお、「主任技術者」と「管理技術者」になるための条件は以下の通りとなります。

国土交通省:「専任技術者」資料

つまり、造園施工管理技士資格を取得することで、責任の大きな仕事を任せられるようになるということです。

そのことは、キャリアアップになるとともに、収入アップにもつながります。

もちろん、転職するときにも活かされることは間違いないでしょう。

まとめ

造園施工管理技士は、造園工事における施工管理を適切に進めるための資格です。

造園工事は、温暖化による環境問題から、公共事業や商業施設などで緑化が進められるようになり、需要も高まっています。

そのため、造園工事に関する資格と一定の知識を有している造園施工管理技士は、今後も注目を集めることになるでしょう。