家庭内の電気の流れ

電線を流れている電気は、引込み線により家庭に電気を運んできます。そして、電力系メーターを通り、分電盤で各部屋に電気を分配します。この際に、100V、200Vの電気をそれぞれに分配する分岐回路を採用している住宅もあります。電圧の違いで使用できる電気機器(エアコン)などが変わります。ほとんどは100Vの電化製品が多いですが、200Vを使用するエアコン等の電気製品もあります。

台風、地震、雷などで停電が発生する理由は、電線が損傷した場合です。近年は、雷の場合には、停電が続くことは、あまりありません。停電を防ぐために、一時的に一部電線を切り離し、1分程度で電力供給が復旧します。

住宅分電盤の役割

住宅分電盤は、電力会社から供給された電力を、照明器具やコンセント等の負荷に対して、適切に安全に使用できるように分配するものです。

発電所から変電所、高圧配電線(6600V)で電気が供給され、柱状変圧器により一般住宅用に100/200Vに変換されます。そこから引込み線で各家庭に電力が供給されています。そして、家庭ではまず最初に住宅分電盤に電力が入ります。住宅分電盤は、複数の回路に分かれており、各コンセントや照明器具に送られます。また、電気回路の異常を検知して、電気設備等を保護する役割も担っています。

住宅分電盤は、ブレーカーと呼ばれるスイッチが多くついています。これらは各部屋・設備ごとに分かれており、玄関周り、リビング、和室、2F洋室などと各回路が繋がっています。主幹ブレーカーを通ってから、各回路の分岐ブレーカーを通ります。漏電などが発生した場合に、各部屋のいずれかのブレーカーを落とすことで、電気回路全体のダメージを減らしています。

以上のように、住宅分電盤は、快適に電気を使えるようにするだけでなく、安全性も担保できる役割を担っています。

配線計画は、住宅の利便性を左右する

「コンセントがここにあったら良かったのに」、「コンセントが足りない」というのを経験したことがある方もいるのではないでしょうか?

家具の模様替えをしようと考えた時、コンセントの位置で家具の置き場所にも制限がかかる経験をしたこともあると思います。各部屋での過ごし方は、新築時はもちろん、住んでいても変わってきてしまい、コンセントの位置も当初の予定とは違ったところに欲しかったということもよくあります。

住宅の利便性を大きく左右し、家具の配置も制限されるため、快適さも変わります。そのため、配線計画は、しっかりと検討する必要があります。

■(ポイント)配線の数や位置

コンセントの数について

コンセントは、2畳あたり1箇所(2口以上)が目安です。8畳の部屋であれば、4箇所のコンセントを部屋の四隅に配置することで、どのような家具配置でもおおよそ対応可能になります。

また、電化製品を多く使うであろうリビングや、自分の部屋などはあらかじめ多めにコンセントを多く作っておきましょう。後からコンセントを増やすことは、非常に手間がかかりコストもかかります。新築時には余るくらいに、コンセントを作ってしまうことも念頭に入れましょう。

スイッチ・コンセントの位置について

エアコン用は、高さ2mくらいにコンセントを設置したり、机周りは、高さ80cmくらいに設置するのが一般的です。洗濯機は100cmくらいで、水がかからないように工夫しています。

このように、使用する電化製品や、使用する場所に応じてコンセントの位置を変えましょう。

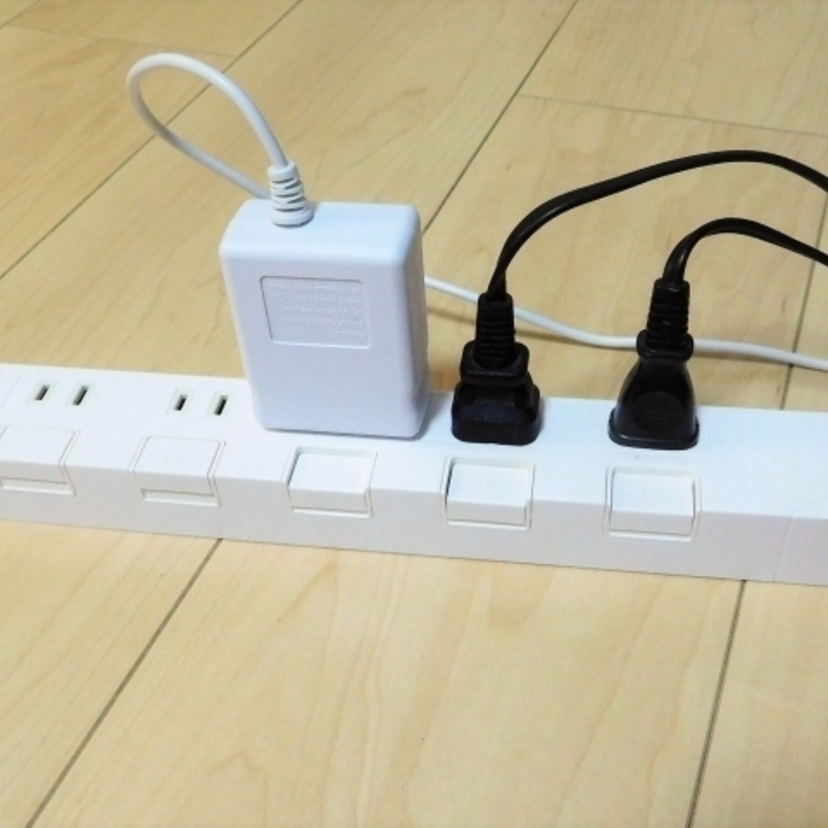

コンセントの口数を6口などにすることもできます。現在は、電化製品の利用も多くなり、タコ足配線を使用している家庭の方が多いのではないでしょうか?それであれば、新築時から、多めのコンセントを設置してしまった方が、場所も取らずに配線周りがスッキリします。