気温が上昇する季節に工事現場で最も注意しなくてはならないことといえば「熱中症」になるでしょう。

「熱中症」は、年齢を問わずすべての人に発症する可能性があり、場合によっては命にかかわる健康リスクです。

労働災害としての「熱中症」は、建設業界でとくに多く発生しています。

そのため、工事現場での「熱中症」対策は、施工管理者が行う安全管理として必ず取り組まなければならない仕事のひとつとなっているのです。

そこで本記事では、工事現場の安全管理である「熱中症」対策について、ご紹介したいと思います。

そもそも熱中症とは?

熱中症とは、高温の環境で汗をかき体内の水分や塩分が減少すると、体温調節や循環機能に問題が生じて発症する障害の総称のことをいいます。

「一般社団法人日本救急医学会」では、熱中症の重症度について以下のように分類しています。

- Ⅰ度:現場にて対処可能な病態

- Ⅱ度:速やかに医療機関への受診が必要な病態

- Ⅲ度:採血、医療者による判断により入院(場合により集中治療)が必要な病態

■Ⅰ度の熱中症で見られるおもな症状

Ⅰ度の熱中症で見られるおもな症状は以下の通りです。

- めまい、失神

- 筋肉痛、筋肉の硬直

- 手足のしびれ、気分の不快

■Ⅱ度の熱中症で見られるおもな症状

Ⅱ度の熱中症で見られるおもな症状は以下の通りです。

- 頭痛、吐き気、嘔吐、倦怠感、虚脱感

■Ⅲ度の熱中症で見られるおもな症状

Ⅲ度の熱中症で見られるおもな症状は以下の通りです。

- Ⅱ度の症状に加え意識障害、けいれん、手足の運動障害

- 高体温

- 肝機能異常、腎機能障害、血液凝固障害

一般社団法人 日本救急医学会一般向けホームページです。総会・地方会案内、専門医・指導医制度について、学会誌バックナンバー、用語集、指定施設等一覧、全国救命救急センター一覧などを掲載。

建設業界における熱中症の発生状況について

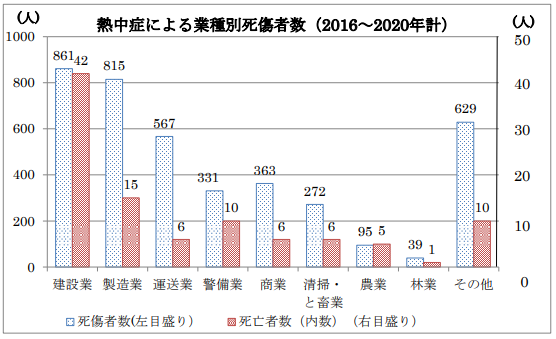

厚生労働省の「令和2年職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によると、熱中症による業種別死傷者数は建設業が最も多くなっています。

また熱中症による死傷者数は、建設業と製造業で全体の半数近くを占めておりますが、死亡災害では建設業が圧倒的に多くなっています。

厚生労働省:令和2年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」

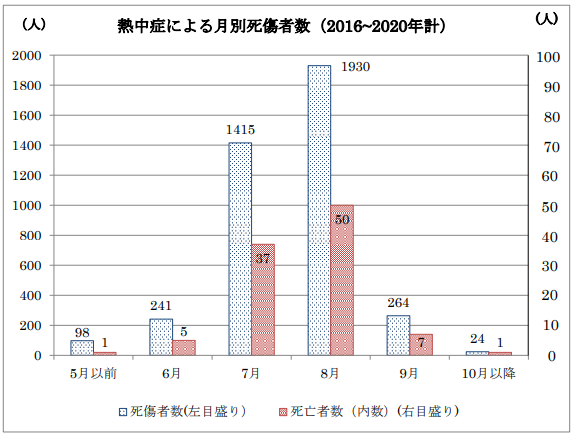

熱中症の月別発生状況では、高温多湿な環境となる6~9月の間で多く発生しており、とくに7月と8月に集中していることがわかります。

厚生労働省:令和2年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」

以上のように、建設業界は熱中症のリスクが非常に高いということがデータとして明らかとなっています。

しかし一方で、熱中症は効果的な対策を講じることで防げる症状でもあります。

よって、施工管理者は、現場での熱中症対策をしっかりと行う必要があるのです。

施工管理が行う効果的な熱中症対策とは?

施工管理者は、工事現場における作業員が熱中症にならないようしっかりと対策をしなければなりません。

おもな対策とは以下の3つです。

- 作業環境の整備

- 作業員の体調管理

- 作業員への安全教育

■作業環境の整備

まずは、作業環境の整備です。

熱中症は高温多湿な環境で起こりやすいため、このような状況をできるだけ排除する必要があります。

例えば以下のような内容です。

- 外部作業でテントを設置し休憩場所をつくる

- 屋内作業で扇風機を設置し体温の上昇を抑える

- 作業効率が低下する工事などは余裕のある工程を組む

以上のように、熱中症にならないための環境づくりをあらかじめしておくことがポイントになります。

とくに作業当日の天候に配慮し、場合によっては作業を中断して休憩させることなども必要となるケースもあるでしょう。

また、送風機能付きのヘルメットや空調服のような熱中症対策グッズなどを導入することも効果的です。

■作業員の体調管理

施工管理者は、作業員の体調に注意することも必要です。

基本となるのは水分と塩分の計画的な補給になります。

これらは吸収されるまでに一定の時間が必要になることから、一度に多くの量を補給するのではなく、1時間おきなど計画的に設けることがポイントです。

また、熱中症になると自覚症状が現れますが、自身が思った以上に進行していることも珍しくありません。

異変が生じているようなら休憩を促すなど、施工管理者を含めた周囲の人が配慮することも重要です。

■作業員への教育

施工管理者の重要な業務のひとつに「安全管理」があり、労働災害を防止するためにも定期的な安全教育は欠かせません。

そして、気温が高くなる頃には熱中症に関する知識や対策などの安全教育を行い、作業員自身が自発的に取り組めるよう意識付けをする必要があります。

安全教育を計画的に、そして繰り返し実施することで、現場の安全意識の向上が図れます。

まとめ

熱中症は誰もが発症するリスクがあり場合によっては命に関わる病気です。

そのため、施工管理の仕事をするうえで、気温の高くなる季節の熱中症対策は必須となります。

自分自身の体調管理はもちろんのこと、現場に携わるすべての人が熱中症にならないような環境づくりを心がけましょう。

※この記事はリバイバル記事です。