どんな図面が使われる?長さの単位はミリメートルで表される

現場ではどのような図面が用いられるでしょうか?それぞれ4つの図面について簡単にわかりやすくご紹介いたします。

・平面図

・平面詳細図

・矩計図(かなばかりず)

・納まり図

それぞれの図面はミリメートル(mm)の単位で寸法が記載されています。1メートルは1,000と記載されています。45センチメートルは、450などとなります。

住宅は、家具の組み立てのように簡単な組み立て説明書では表現し切れません。3次元の複雑な構造となっているため、2次元の情報に落とし込むために様々な図面が必要になります。それではご紹介いたします。

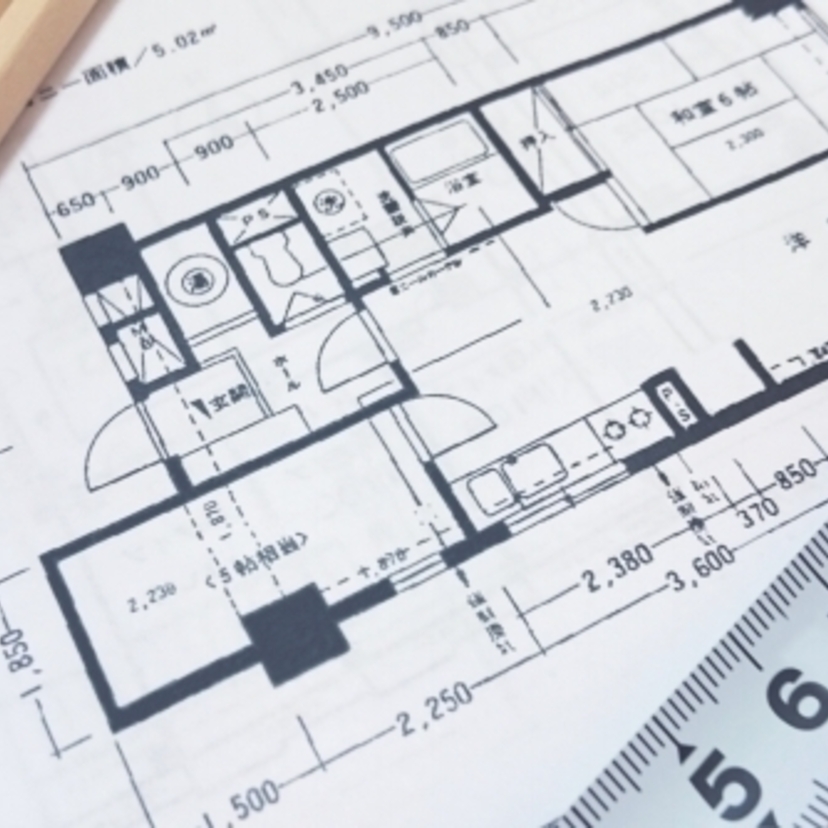

■平面図

間取りの図面を見たことがあると思うのですが、これに寸法などを記載したものになります。最も基本となる図面で、他の図面を見る際も参考にされる図面になります。

主要部の寸法が書かれています。間取り、部屋の用途、面積、床高、壁の構造、開口部、設備などの情報がわかるようになったものです。まずを平面図を見て、どこに何があるのか、柱はどこにあるのかなど、全体像が理解できます。また、工事の際にどの部分を作っているのかを把握することは非常に重要で、部屋の用途を意識することでミスを減らすこともできます。

■平面詳細図

平面図を大きな縮尺で描くことにより、建具寸法、家具寸法などの細かい寸法までを記載したものです。平面図は1/100(1メートルを1センチメートルに縮小したもの)で描きますが、平面詳細図は、1/30や1/50(1メートルを2センチメートルに縮小したもの)で描きます。

躯体(構造部材)と下地や仕上げ材の寸法までがわかるようになります。平面図だけでは、このような細かい部分の寸法がわからず、実際に作業を行おうとすると、どうなっているのかわからなくなってしまうこともあります。しかし、この平面詳細図を見ることで間違いなく組み立てができるようになります。

■矩計図

矩計図は、読み方からして馴染みのない方が多いのではないでしょうか。矩は直角を表す意味で、矩計図は建物の一部分を垂直に切断した断面図になります。建物の高さ、各階の床高、基礎、天井裏などの寸法がわかります。また、部材の種類についても記載されています。1/20、1/50の縮尺で描かれることが多く、詳細断面図と呼ばれることもあります。

工事において水平を保つことは非常に重要です。そのためこのように建物を垂直に見た際の寸法を知ることが必要になります。基礎の深さ、地面からの高さ、土台の高さ、1・2階の床の高さ、梁の高さなどがズレないように確認する際に使用します。

また、住宅性能がよくわかる図面でもあります。部材の厚さ、種類、仕上げ方法が記載されているためです。断熱材や、窓の仕様といった性能が部材の種類でわかるものや、採光や換気についても明確にわかるため性能や住み心地を判断できる図面といってもよいでしょう。

■納まり図

細かい部分の寸法などを記載した者です。納まりというのは、各部材が接合される部分のことを言います。納まりが悪いと言えば、隙間などができてしまっているという意味です。

納まり図は、トイレやキッチン、玄関周りなどこだわりが強い場所などで重宝されます。特殊な形状や、普段使わない部材・仕上がりの場合、この納まり図を見て組み立てます。

現場で大工が用いる用語

現場では、水平、垂直、直角が建物構造を維持し、納まりをよくするためには一番重要です。

大工が用いる

・矩

・立ち

・陸

についてご紹介いたします。

■矩(カネ)

直角のことを指します。「矩が出ていない」とは直角になっていないということです。矩勾配は45度を指します。

■立ち(タチ)

垂直のことを言います。「立ちが悪い」とは垂直になっていないという意味です。

■陸(ロク)

水平のことです。凸凹した面を平らに戻すことを不陸調整などと言ったりもします。ベランダの防水面を、正しい勾配に直す場合も不陸調整ということもあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか?図面はここで紹介した以外のものもありますが、基本的な考え方、1/100や1/50などの縮尺図面があること、単位はミリメートルであることがわかれば、大まかな内容はつかめると思います。

大工の専門用語はわかりにくいものが多いですが、現場で一つずつ覚えていきましょう。

※この記事はリバイバル記事です。